発作性上室頻拍の原因にも…WPW症候群(Wolff–Parkinson–White症候群)|症状・検査・治療|0th CLINIC 日本橋

激しい動悸・意識消失・突然の心停止…それ、心室頻拍・心室細動(VT/VF)かもしれません

心室頻拍(VT)は心室から発生する異常な速いリズムで、持続すると血圧低下や失神を引き起こします。

心室細動(VF)は心室が無秩序に震え収縮できない状態で、心停止を招く致死性不整脈です。

診断は心電図(ECG)・Holter・心エコー・電気生理学的検査で行い、治療は除細動・薬物療法・アブレーション・ICD(植込み型除細動器)が選択肢です。

関連ページ(不整脈の全体像/病型)

目次

🔍 WPW症候群(Wolff–Parkinson–White症候群)とは

WPW症候群は、心房と心室の間に副伝導路(アクセサリーパスウェイ)が存在し、異常な回り道で電気信号が伝わることで

発作性上室頻拍(AVRT)や心房細動の高速伝導を起こしうる不整脈です。

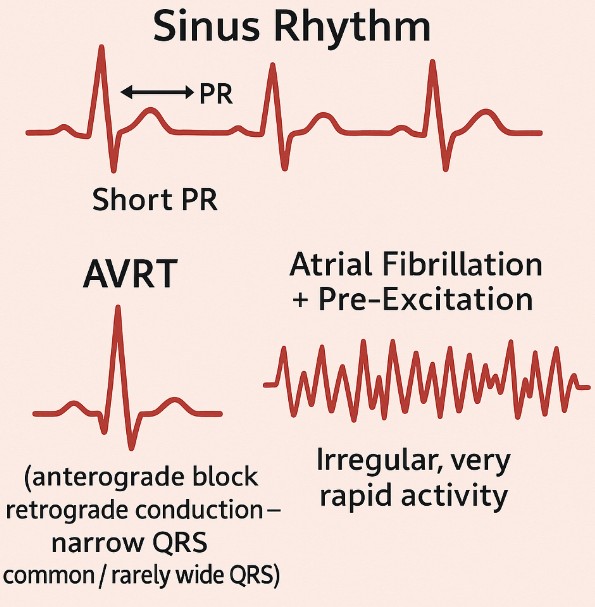

洞調律の心電図では短いPR間隔とデルタ波が典型的所見です(顕性WPW)。一部は安静時にデルタ波が見えない潜在性WPWもあります。

多くは良性ですが、心房細動が副伝導路を介して心室へ非常に速く伝わると血行動態が破綻することがあり、専門的評価と治療選択が重要です。

発作時はAVRT(順行性ブロックの逆行性伝導=狭QRSが多い/まれに広QRS)や、

心房細動+pre-excitation(不規則で非常に速い脈)に注意。

🩺 主な症状・危険サイン

- 突然始まり突然止まる動悸、胸部不快感・圧迫感。

- 息切れ、めまい、ふらつき、吐き気、冷汗。

- 不規則で非常に速い脈(心房細動+pre-excitation)に注意。

- 運動・飲酒・睡眠不足・ストレス・カフェインで誘発されることあり。

・失神/意識消失、強い胸痛、呼吸困難、顔面蒼白や冷汗を伴う

・脈が非常に速く(例:>200bpm)不規則に続く/すぐ止まらない

・既往に心疾患がある、若年でも突然倒れ込む発作歴がある

🧪 検査の流れ(ECG・Holter・電気生理学的検査)

- 12誘導心電図: 短PR・デルタ波(顕性WPW)を確認。発作時はAVRTや心房細動の所見を評価。

- Holter/イベントレコーダー: 発作の有無・頻度・発症状況を把握。

- 心エコー: 構造的心疾患の合併を評価。

- 運動負荷/薬物負荷(必要時): 伝導特性・誘発性を検討。

- 電気生理学的検査(EPS): 副伝導路の部位・順行/逆行伝導の特性を同定し、カテーテルアブレーションに直結。

📊 分類(顕性/潜在性・順行性/逆行性・AVRT)

- 顕性WPW: 洞調律のECGで短PR+デルタ波が見える。

- 潜在性WPW: 安静時デルタ波は見えず、逆行性伝導のみなどで発作時に問題化。

- AVRT(房室回帰性頻拍): 副伝導路が回路の一部となるリエントリー。

・直行性(Orthodromic):房室結節を順行、副伝導路を逆行(狭QRSが多い)

・逆行性(Antidromic):副伝導路を順行、房室結節を逆行(広QRS) - 心房細動+pre-excitation: 不規則で非常に速い心室応答となりうる高リスク状態。

💊 治療の全体像(迷走神経刺激・薬物・アブレーション)

1) 発作時の初期対応

- 迷走神経刺激法(修正版バルサルバ法など):特に直行性AVRTで有効な場合あり。

- アデノシン静注(医療機関):房室結節依存の回路を一過性ブロックして停止を狙う。

- 注意: WPW合併の心房細動ではベラパミル・ジルチアゼム・β遮断薬・ジゴキシンなど房室結節抑制単独薬は禁忌となる状況があり、専門判断が必要。

2) 再発予防の薬物療法

- 発作頻度が高い・QOL低下がある場合に選択。背景と副作用プロファイルに応じて検討。

3) カテーテルアブレーション

- 第一選択になりうる根治療法。成功率が高く再発予防に有効。

- 副伝導路の部位(左側・右側・中隔など)により到達法やリスク説明を個別化。

- 職業上の制約(パイロット等)や重い症状・高リスク所見がある場合はアブレーションを積極検討。

4) 生活・誘因対策

- 睡眠不足・過度の飲酒・脱水・エナジードリンク過量など誘因の回避。

- 発作のトリガー(運動直後・ストレス時など)を記録し医師と共有。

🌱 生活習慣・再発予防

- 睡眠・ストレス管理: 自律神経バランスの安定に有効。

- カフェイン・エナジードリンク・飲酒: 過量を避け、症状との関連を記録。

- 水分・電解質: 脱水の予防。暑熱環境や運動時は計画的に補給。

- 有酸素運動: 無理のない範囲で継続。発作が多い時期は安全第一で調整。

🔄 フォローアップと緊急受診の目安

- 再診: 発作頻度・重症度に応じて数週〜数か月ごと。

- 再評価: 心電図・Holter/イベント記録、必要に応じてEPS検討。

- 治療見直し: 迷走神経刺激のコツ、薬剤の効果・副作用、アブレーション適応を共有。

・失神・前失神を伴う発作/胸痛・呼吸困難が強い

・脈が非常に速く不規則で止まらない(心房細動+pre-excitation疑い)

・動悸発作が長時間持続して日常生活に支障

🏥 当院でできること(0th CLINIC 日本橋)

- 初期評価: 心電図・Holter/イベントレコーダー・心エコー・血液検査。

- 指導: 迷走神経刺激法のレクチャー、誘因対策・発作日誌の活用。

- 治療選択: 症状と検査所見に応じて経過観察/薬物療法/アブレーションを提案。

- 専門連携: EPS/アブレーションは連携施設と迅速に調整。

- 長期管理: 再発抑制・QOL改善を目標に個別フォロー。

❓ よくある質問(Q&A)

Q:WPWは命に関わりますか?

多くは良性ですが、心房細動+pre-excitationで非常に速い不規則な脈になると血行動態が破綻することがあり、評価と適切な治療が重要です。

Q:発作時に自分でできることは?

安全な環境で修正版バルサルバ法など迷走神経刺激を試みます。止まらない、意識が遠のく、脈が極端に速く不規則なときは救急要請を検討してください。

Q:アブレーションで治りますか?

副伝導路の焼灼により高い成功率が期待できます。職業・症状・リスクに応じて第一選択となり得ます。

Q:薬は必要ですか?

発作頻度や重症度に応じて選択します。WPW合併の心房細動では房室結節抑制薬のみの投与が禁忌となる状況があるため、専門医の判断が必要です。

そのほかご不明点は受診時にお気軽にご相談ください。

▲ ページ上部へ戻る

📚 WPW症候群(Wolff–Parkinson–White Syndrome)・診断と治療に関する科学的根拠と外部リンク集

🔬 公的機関・国際機関

- MedlinePlus(NIH):Wolff-Parkinson-White Syndrome

- NHLBI(米国国立心肺血液研究所):WPW症候群

- Cleveland Clinic:Wolff-Parkinson-White Syndrome(患者向け解説)

🏛 学会・専門団体ガイドライン

- ESC 2019:上室性頻拍管理ガイドライン(WPW含む)

- ACC/AHA/HRS 2015:上室頻拍・WPWの診断・治療ガイドライン

- Heart Rhythm Society(HRS):不整脈関連リソース

📖 学術レビュー・教科書

🇯🇵 日本の公的情報・ガイドライン

🤝 参考:患者支援・生活管理

これらのリンクは、WPW症候群の症状と診断、

リスク評価、治療(薬物療法/カテーテルアブレーション)

を体系的に学べる公的機関・学会ガイドライン・査読リソースです。

実際の治療方針は無症候性か症候性か、心房細動合併リスク、

発作の頻度・重症度を総合的に判断して決定します。

👨⚕️ 医師からのコメント・監修(WPW症候群:Wolff–Parkinson–White)

「WPW症候群は“副伝導路(アクセサリーパスウェイ)”を介した異常伝導が背景にあり、洞調律では短いPR間隔+デルタ波が特徴です。

発作時は多くが房室回帰性頻拍(AVRT)で、狭QRSの順行性ブロック・逆行性伝導(orthodromic)が典型です。まれに広QRSのantidromic VT様頻拍もあります。

さらに心房細動+pre-excitationでは非常に速く不規則な脈となり、血行動態破綻やVF移行の危険があるため注意を要します。

急性期には狭QRSのAVRTであれば迷走神経刺激法やアデノシン静注が有効ですが、“pre-excited AF”ではAV結節遮断薬(β遮断薬・非DHP Ca拮抗薬・ジゴキシン・アデノシン)の単独使用は禁忌です。電気的除細動や上室・心室の伝導を同時に抑える薬(例:プロカインアミド等)を検討します。

根治的にはカテーテルアブレーションが第一選択となり得て、高い成功率と再発抑制が期待できます。無症候性WPWでも、職業・競技特性やリスク層別化の結果によっては介入を検討します。」

0th CLINICでは、心電図・Holter/イベントレコーダーで前興奮所見を評価し、必要に応じて運動負荷・経時的モニタリングで自然伝導消失の確認(低リスク所見)を行います。

発作の頻度や職業上の安全性、最短前興奮RR間隔(AF時)などの所見を踏まえ、連携施設での電気生理学的検査(EPS)/アブレーションをご提案します。

日常管理としては発作のきっかけ(寝不足・過度のカフェイン・アルコール)を避け、狭QRS頻拍時の迷走神経刺激法を指導。pre-excited AFが疑われる場合は自己判断での薬剤内服を避け、速やかな受診をご案内します。

0th CLINIC 日本橋 院長/医学博士/日本病理学会認定 病理専門医/総合診療・救急科での診療歴10年以上

関連コラム

ただいま準備中です。少々お待ちください。