胸痛・冷汗・息切れ…急性冠症候群(ACS)かも|症状・検査・治療|0th CLINIC 日本橋

胸の圧迫感・冷汗・息切れ…それ、急性冠症候群(ACS)かもしれません

急性冠症候群(ACS)は、冠動脈のプラーク破綻や血栓で血流が急低下/閉塞し、心筋梗塞(STEMI/NSTEMI)や不安定狭心症として発症する病態です。

診断にECG(可能なら10分以内)と高感度トロポニンを用い、STEMIは一次PCIによる迅速再灌流、NSTEMI/不安定狭心症は早期侵襲的戦略+薬物療法を基本に、退院後は二次予防(薬物・心臓リハ)を行います。

関連ページ(虚血性心疾患の全体像/病型)

目次

🔍 急性冠症候群(ACS)とは

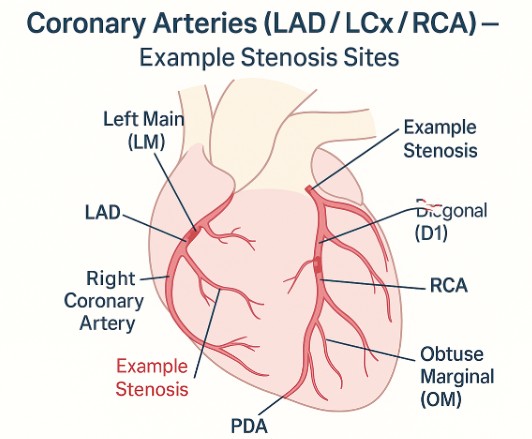

冠動脈のプラーク破綻/びらんに伴う血栓形成や著明な狭窄で、心筋への血流が急激に途絶/低下し発症します。

STEMIは冠動脈の急閉塞で広範な虚血・壊死を生じ、NSTEMIは非ST上昇でも心筋障害(トロポニン上昇)を伴います。不安定狭心症はトロポニン陰性でも臨床的にACSとして扱い、早期方針決定が必要です。

🩺 主な症状・危険サイン

- 10分以上続く胸部圧迫感/絞扼感: あご・肩・背部・左腕に放散、冷汗・吐き気を伴うことが多い

- 急な息切れ・呼吸困難: 心不全やショックのサインに注意

- 非典型症状: 高齢者・糖尿病・女性では倦怠感/胃部不快のみの場合も

🧪 検査の流れ(ECG→高感度トロポニン→CAG/PCI)

- 12誘導ECG:胸痛時10分以内が目安。ST上昇/虚血所見/新規脚ブロックを確認し連続記録。

- 高感度トロポニン:0h→1–2hで変化を評価(臨床像と併せて解釈)。

- リスク層別化:HEART/TIMI/GRACE等で重症度評価し、方針を迅速決定。

- 画像/侵襲検査:冠動脈造影(CAG)で解剖を評価し、多くは同座でPCIを実施。

- 合併症評価:心エコーで壁運動・駆出率・機械的合併症(腱索/乳頭筋・VSP・破裂)を確認。

📊 病型(STEMI/NSTEMI/不安定狭心症)

- STEMI: ST上昇+臨床的心筋壊死。一次PCIで迅速再灌流が原則。

- NSTEMI: ST上昇なしでもトロポニン上昇。早期侵襲的戦略とDAPTを検討。

- 不安定狭心症: トロポニン陰性でも臨床的にACS。NSTEMIに準じ、リスクで方針決定。

病型により再灌流の緊急度や抗血栓療法の強度が異なるため、正確な初期評価が鍵です。

💊 治療の全体像(再灌流・薬物・心リハ)

再灌流療法

- 一次PCI(ステント): STEMIの標準治療。遅延最小化が最重要。

- 血栓溶解療法: PCIが著しく遅れる場合に選択(適応・禁忌に厳密対応)。

抗血栓・抗虚血・心保護

- DAPT: アスピリン+P2Y12阻害薬(クロピドグレル等)を一定期間。

- 抗凝固: 急性期にヘパリン等を併用。

- 抗虚血薬: 硝酸薬・β遮断薬・Ca拮抗薬を血行動態に応じて。

- 予後改善薬: 高強度スタチン±エゼチミブ/PCSK9、ACE阻害薬/ARB、MR拮抗薬、SGLT2阻害薬(適応例)。

- 補足: 低酸素でなければ酸素の常用は不要、PDE5阻害薬内服や右室梗塞疑いでは硝酸薬に注意、モルヒネは疼痛コントロールに限定的に。

心臓リハビリ・二次予防

- 段階的運動療法、禁煙、栄養・体重管理、血圧/脂質/糖代謝の最適化、心理支援。

🌱 退院後ケア・生活の工夫(QOL)

- 禁煙: 再発予防の最重要事項。家族の受動喫煙も回避。

- 運動: 心リハに基づき漸増(有酸素+レジスタンス)。

- 食事: 地中海食・減塩・飽和脂肪/超加工食品の制限。

- 内科的管理: 血圧・脂質・血糖・腎機能・睡眠時無呼吸の最適化。

- 服薬アドヒアランス: DAPT/スタチン等は自己判断で中止しない。相互作用に注意。

🔄 フォローアップと緊急受診の目安

- 再診頻度: 退院後早期(1–2週)→以降は症状・治療に応じて。PCI後はプロトコルに準拠。

- 再評価: 症状・ECG・脂質/肝腎機能、必要時は心エコー(駆出率・壁運動)。

- 薬剤管理: DAPT期間・出血リスク・相互作用を点検、心保護薬を至適化。

🏥 当院でできること(0th CLINIC 日本橋)

- 初期評価: 迅速ECG・高感度トロポニンの手配、既往・内服の確認。

- 専門治療の連携: 冠動脈造影(CAG)/PCIの緊急紹介、必要に応じCABG評価。

- 二次予防: DAPT・スタチン・ACE阻害薬/ARB等の最適化、禁煙支援、心臓リハのご案内。

- 長期管理: 薬剤相互作用・出血リスク・腎機能の点検、職場復帰や運動計画の調整。

❓ よくある質問(Q&A)

Q:救急へ行くべき目安は?

10分以上続く強い胸痛/圧迫感、安静でも改善しない痛み、冷汗・吐き気・呼吸困難・失神を伴う場合は救急受診を検討してください。

Q:搬送中にアスピリンを飲むべき?

有用な場合がありますが、アレルギーや既往内服により禁忌もあります。自己判断は避け、医療者の指示に従ってください。

Q:退院後、運動再開のタイミングは?

心臓リハの評価に基づき段階的に再開します。病型・治療・心機能で異なるため、担当医の指示に従ってください。

ほかにも気になる点があれば、ご受診時にお気軽にお尋ねください。

▲ ページ上部へ戻る

📚 急性冠症候群(Acute Coronary Syndromes / ACS)・診断と治療に関する科学的根拠と外部リンク集

🔬 公的機関・国際機関

🏛 学会・専門団体ガイドライン

- ACS 総論(STEMI/NSTEMI/不安定狭心症): ESC 2023:Acute Coronary Syndromes / ACC/AHA 2025:ACS ガイドライン / NICE NG185:Acute coronary syndromes

- 胸痛評価アルゴリズム(初期トリアージ): AHA/ACC 2021:胸痛の評価と診断ガイドライン

- 血行再建(PCI/CABG): ACC/AHA/SCAI 2021:冠動脈血行再建ガイドライン(Hub)

- 抗血小板療法(DAPT): ACC/AHA 2016:DAPT期間に関するFocused Update(要点)

- 慢性期管理・二次予防: AHA/ACC 2023:Chronic Coronary Disease(二次予防の最新推奨を含む)

📖 学術レビュー・教科書

🇯🇵 日本の公的情報・ガイドライン

🤝 参考:患者支援・心臓リハ(退院後の自己管理)

これらのリンクは、急性冠症候群(ACS:STEMI/NSTEMI/不安定狭心症)の診療—ECG・高感度トロポニンによる迅速トリアージ、

再灌流戦略(一次PCI/状況により溶解療法)、抗血栓療法(DAPT/抗凝固)、

予後改善薬(スタチン/ACE阻害薬/ARB/MR拮抗薬/SGLT2阻害薬など)、および心臓リハ・二次予防までを体系的にカバーします。

実際の方針は発症からの時間・解剖学的重症度・血行動態・出血リスク・併存症・患者さんの価値観で異なります。

最新ガイドラインと専門医の判断に基づき決定してください。

👨⚕️ 医師からのコメント・監修(急性冠症候群)

「胸痛のすべてが心筋梗塞とは限りませんが、10分以上続く圧迫感・灼熱感、安静でも改善しない痛み、 冷汗・吐き気・著しい息切れ・失神は急性冠症候群(ACS)を強く疑います。まずは救急要請を検討してください。

初期対応は12誘導心電図(可能なら10分以内)と高感度トロポニン(0h/1–2h)で迅速に診断し、 臨床像に基づくリスク層別化(GRACE/TIMI/HEART等)を行います。 ST上昇型(STEMI)は一次PCIによる即時再灌流が原則で、著しい遅延が見込まれる場合は 血栓溶解療法→早期PCI(ファーマコインベーシブ戦略)を検討します。

非ST上昇型(NSTEMI/不安定狭心症)では、血行動態不安定・持続虚血・重症不整脈などがあれば緊急〜早期侵襲的戦略を、 それ以外でもリスクに応じ24〜72時間以内のカテーテル検査を検討します。

薬物治療はDAPT(アスピリン+P2Y12阻害薬)と抗凝固薬(急性期)を基本に、 高強度スタチン、β遮断薬(ショック・重度心不全・徐脈では慎重に)、ACE阻害薬/ARB、 心機能低下例ではMRAやSGLT2阻害薬などの予後改善薬を適切に組み合わせます。 退院後の心臓リハビリは再発・再入院・死亡リスクの低減に有効で、禁煙・食事・運動を 継続可能な形で設計することが重要です。

年齢・合併症・解剖学的病変・出血リスク・職業/生活背景を踏まえ、過不足のない治療強度と着実な二次予防を目指します。」

0th CLINICでは疑い例の初期トリアージ(症状聴取・ECG・必要時の迅速紹介)と、

入院後/退院後の外来フォロー(薬剤最適化・相互作用/腎機能/出血リスクの点検)を行い、

脂質管理・血圧/糖代謝の是正・禁煙支援、心臓リハビリのご案内まで包括的に支援します。

緊急症状がある場合は救急要請を最優先とし、PCI/CABG等の専門治療は連携病院と速やかに調整します。

0th CLINIC 日本橋 院長/医学博士/日本病理学会認定 病理専門医/総合診療・救急科での診療歴10年以上

関連コラム

ただいま準備中です。少々お待ちください。