乾癬なら0th CLINIC 皮膚科 日本橋

🧴 乾癬(かんせん)でお悩みの方へ|0th CLINIC 日本橋

「赤く盛り上がった発疹が治らない」「人目が気になる」「保険治療だけでは限界を感じる」

そんな乾癬の悩みに、当院では皮膚専門医による最新の医学的アプローチで対応します。

乾癬は、免疫や体質、生活習慣などが複雑に関与する慢性疾患です。

当院では、保険適用の外用薬・内服薬・注射療法に加え、日常生活の指導や心身のケアも含めた、総合的な治療を行っています。

🔍 乾癬でよくあるお悩み

- ✅ 肘・膝・頭皮に繰り返す赤い発疹とフケのようなかさぶた

- ✅ ステロイドを塗ってもすぐ再発する

- ✅ 見た目が気になって人前に出るのがつらい

- ✅ 長期間の治療に疲れてしまった

🌿 当院の乾癬治療の特徴

- 皮膚専門医による根拠に基づいた診断・治療方針

- 外用薬・内服・注射(生物学的製剤)など、多様な選択肢をご提案

- ストレスや生活習慣、食事指導も含めたトータルケア

- 患者様の生活に合わせた治療スケジュール・通院ペースの調整

🧬 乾癬の原因とメカニズム

乾癬(かんせん)は、皮膚のターンオーバー(新陳代謝)の異常と、免疫の過剰反応によって引き起こされる慢性の炎症性皮膚疾患です。

遺伝的要素に加え、ストレスや感染症、生活習慣の変化などが悪化因子となることがあります。

🔑 なぜ皮膚が厚く・赤くなるの?

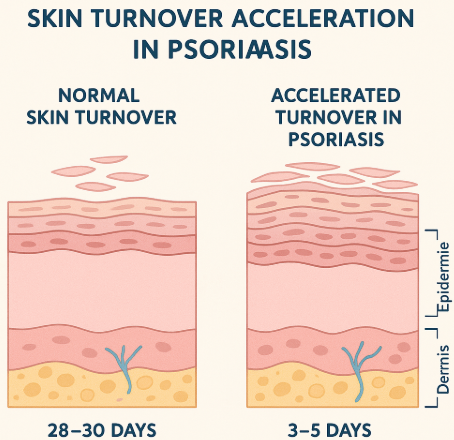

健康な皮膚では、角化細胞(ケラチノサイト)の入れ替わりが約28日かけて行われます。

乾癬では、このターンオーバーがわずか数日間に短縮されるため、細胞が未熟なまま皮膚表面に蓄積し、赤みや銀白色の鱗屑(りんせつ)を伴う厚い発疹が生じます。

- ✔ ケラチノサイトの異常な増殖

- ✔ 表皮が通常の数倍の厚さになる

- ✔ かさぶた状のフケ・鱗屑が生じやすい

🛡 免疫の異常がなぜ関係するの?

乾癬は、自己免疫の異常が背景にある炎症性疾患の一つです。

免疫細胞(T細胞)が誤って皮膚を攻撃し、炎症性サイトカイン(IL-17、IL-23など)が分泌されることで、皮膚細胞の異常増殖を引き起こします。

- ✔ Th17系サイトカイン(IL-17、IL-23など)の関与

- ✔ 炎症性メディエーターによる血管拡張・赤み

- ✔ 免疫の暴走が皮膚症状を慢性化

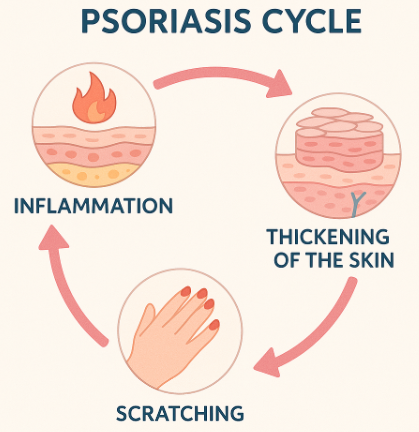

🔄 乾癬の悪循環とは?

炎症 → 皮膚の異常増殖 → 発疹 → かゆみ・掻破 → さらなる炎症

このサイクルが続くことで、慢性的な皮膚炎症や広範囲な病変につながります。

当院では、皮膚症状の軽減だけでなく、免疫バランスの調整も重視した治療を行っています。

外用薬、内服、生物学的製剤などの保険治療に加え、ストレスケアや栄養指導なども取り入れた包括的な治療を提案します。

乾癬の疫学と初発症状

乾癬は、免疫異常により皮膚の細胞が異常増殖する慢性炎症性皮膚疾患です。

世界中で広くみられ、日本では成人を中心に発症し、生活の質(QOL)を大きく低下させることがある疾患として注目されています。

有病率と年齢分布

- 日本では人口の約0.3〜0.5%、約40〜60万人が罹患していると推定

- 発症は20〜40代に多く、男性にやや多い傾向

- 再発を繰り返す慢性疾患で、長期的な管理が必要

- 家族歴(乾癬や他の自己免疫疾患)を持つ方に多くみられる

どのような症状から始まるか

乾癬の初期症状は、赤く盛り上がった発疹(紅斑)に、白っぽいフケのような鱗屑(りんせつ)を伴うことが特徴です。

かゆみを伴う場合も多く、乾燥や刺激で悪化する傾向があります。

- 銀白色の鱗屑を伴う赤い盛り上がり(紅斑・局面)

- 肘・膝・頭皮など摩擦の多い部位に出やすい

- 皮膚が乾燥し、割れると痛みを伴うことも

- かゆみが強い場合もあるが、無症状のことも

慢性化するにつれて現れる所見

症状が長引くと、皮膚が厚く硬くなり(苔癬化)、色素沈着や割れ目(亀裂)が目立つようになります。

炎症が慢性的に続くため、見た目の変化による心理的負担も大きくなることがあります。

- 皮膚が分厚くなり、こわばりや亀裂が生じる

- 乾燥と鱗屑が重なってフケのように落ちる

- 関節部位では痛みや可動域制限を伴うことも(関節症性乾癬)

- 色素沈着や逆に白斑が残る場合もある

発症や悪化のきっかけとなる要因

乾癬は、遺伝的な体質に加えて、環境や生活習慣などの要因が関与して発症・再燃します。

- 遺伝的素因(乾癬家系、HLA-Cw6など)

- 感染症(溶連菌感染など)

- 外傷(ケブネル現象)や日焼けなどの刺激

- ストレスや過労、生活リズムの乱れ

- 飲酒、喫煙、肥満などの生活習慣

- 一部の薬剤(β遮断薬、リチウム、NSAIDsなど)

乾癬の診断ポイントと検査

診断のポイント

- 皮膚症状の視診:紅斑・銀白色鱗屑・浸潤・境界明瞭な皮疹

- 好発部位:頭皮、肘、膝、腰部など摩擦部位が中心

- 病歴の聴取:慢性経過、再発性、家族歴の有無を確認

- ケブネル現象:擦過部に新たな病変が出現する傾向の確認

- 爪病変:点状陥凹や爪甲肥厚があるか

必要に応じた検査

| 検査項目 | 目的・内容 | 詳細リンク |

|---|---|---|

| 皮膚生検 | 他の皮膚疾患(湿疹、白癬など)との鑑別 | 皮膚生検 |

| 血液検査 | CRP、白血球、肝機能、腎機能など(内服薬選択の参考) | 血液検査 |

| 画像検査 | 関節症状がある場合はレントゲンやMRIで評価 | 画像診断 |

| PASIスコア | 重症度判定(紅斑、硬結、鱗屑と範囲の合計点) | PASIスコアの解説 |

乾癬の治療について

乾癬は、免疫異常により皮膚の細胞が過剰に増殖し、炎症を伴う慢性疾患です。

当院では、皮膚症状のコントロールと再発予防を重視し、病態・重症度に応じた個別治療を行っています。

基本的な治療戦略

外用療法

軽症〜中等症の乾癬には、外用薬による炎症と角化の抑制が基本となります。

病変の部位や厚みに応じて薬剤を選択します。

内服療法・注射治療

中等症〜重症の場合は、免疫を調整する内服薬や、ターゲット型の注射療法(生物学的製剤)が検討されます。

保湿・スキンケア

乾癬では皮膚の乾燥と角質の蓄積が悪化因子となるため、日常的な保湿ケアが推奨されます。

ヘパリン類似物質やワセリンなどを症状に応じて使用します。

生活環境・習慣の見直し

乾癬は環境因子やストレス、生活習慣の影響を受けやすいため、日常生活の調整も重要です。

- 過度なストレスを避け、規則正しい生活を意識

- 肥満・飲酒・喫煙は悪化要因となるため注意

- 紫外線療法(ナローバンドUVB)を併用することも

- 外傷や強い摩擦を避ける(ケブネル現象対策)

乾癬に関するよくあるご質問

乾癬に関する信頼できる外部情報リンク

-

日本皮膚科学会|乾癬 Q&A

乾癬の症状や原因、治療法などを専門医がわかりやすく解説。 -

マルホ株式会社|乾癬の情報ページ

一般向けに乾癬の種類・治療・生活の工夫などを詳しく紹介。 -

九州大学 皮膚科学教室|乾癬の特設解説

医学的視点からの詳細な解説。学術研究の紹介や診療方針も掲載。 -

日本乾癬患者会連合会|乾癬の正しい理解と支援

患者支援団体による情報サイト。生活支援や交流情報も掲載。 -

ノバルティスファーマ株式会社|乾癬について

生物学的製剤など最新の治療選択肢を、図解を交えて紹介。 -

オムロン ヘルスケア|乾癬と生活習慣の関係

日常生活の工夫や再発予防のためのヒントを掲載。

医師からのコメント・監修

「アトピー性皮膚炎は、炎症をコントロールしながら皮膚のバリア機能を回復させていく慢性疾患です。

当院では、ステロイドに頼りすぎない治療設計や、生活環境へのアドバイスも大切にしています。」

患者さま一人ひとりの症状の現れ方や背景要因に応じて、プロアクティブ療法や新薬の選択も含めた最適なプランをご提案します。

スキンケアや保湿の継続、再発予防に向けた「続けられる治療」を一緒に考えていきます。

0th CLINIC 日本橋 院長

医学博士/日本病理学会認定 病理専門医

総合診療・救急科での診療歴10年以上

関連コラム

ただいま準備中です。少々お待ちください。

LINEで予約・相談する

LINEで予約・相談する