胸痛・息切れ・冷汗…狭心症かも|症状・検査・治療|0th CLINIC 日本橋

胸の圧迫感・労作時の痛み・安静時の絞扼感…それ、狭心症かもしれません

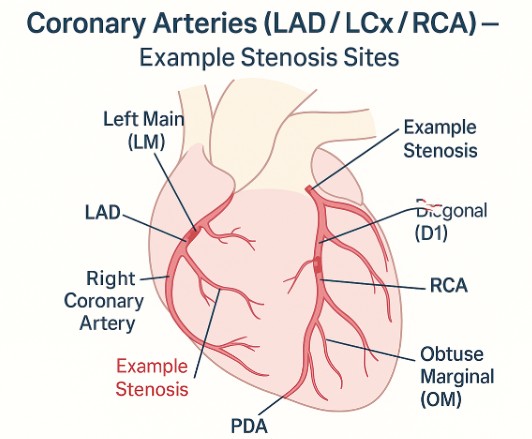

狭心症は、冠動脈の動脈硬化や冠れん縮(スパズム)などで心筋への血流が一時的に不足し、胸痛や息切れを生じる状態です。

代表的には安定狭心症・冠れん縮性狭心症・微小血管狭心症があり、評価にECG・高感度トロポニン・CCTA/負荷検査を用い、薬物治療・PCI・心リハなどを組み合わせます。

⚠️ 10分以上続く強い胸痛、安静でも改善しない圧迫感、冷汗・吐き気、突然の息切れ/失神は 急性冠症候群(ACS)を疑い救急受診を検討

関連ページ(虚血性心疾患の全体像/病型)

目次

🔍 狭心症とは

冠動脈の狭窄やれん縮(スパズム)、微小循環障害により、心筋への血流が一過性に不足して胸痛や息切れを生じる病態です。

長く続く激しい胸痛は心筋梗塞(ACS)を疑うため、救急評価が必要です(ACSまとめ)。

🩺 主な症状・危険サイン

- 胸部圧迫感・絞扼感: あご・肩・背部・左腕へ放散、冷汗・吐き気を伴うことも

- 労作時の息切れ・胸部不快: 階段/坂道で増悪、休息や舌下硝酸薬で軽快

- 安静時の反復痛: 夜間・早朝の強い痛み(冠れん縮性を示唆)

- 非典型症状: 高齢者・糖尿病・女性では倦怠感や胃部不快のみの場合も

🧪 検査の流れ(ECG→高感度トロポニン→CCTA/負荷/冠攣縮評価)

- 12誘導ECG:胸痛時は可能なら10分以内に。ST変化・新規脚ブロック等を確認。

- 高感度トロポニン:0時間→1–2時間法。上昇/変化があればACSを優先評価。

- リスク層別化:症状・ECG・バイオマーカー総合で安定狭心症 vs ACSを判定。

- 画像検査(安定例):CCTA(冠動脈CT)や負荷心エコー/核医学で虚血評価。

- 冠れん縮評価:安静時発作や夜間の痛みでは、専門施設での冠れん縮誘発試験を検討。

- 微小循環評価:必要に応じCFR/IMRなどの機能評価(専門的検査)。

📊 病型(安定/冠れん縮性/微小血管)

- 安定狭心症: 労作・ストレスで生じ休息/舌下硝酸で軽快。非侵襲的虚血評価とリスク低減治療を基本に、症候性狭窄にはPCI検討。

- 冠れん縮性狭心症(VSA): 夜間・早朝の安静時発作。Ca拮抗薬と硝酸薬が中心、喫煙や寒冷など誘因の是正。

- 微小血管狭心症(MVA): CCTA/CAGで有意狭窄なしでも胸痛。運動療法・リスク管理、症状に応じβ遮断薬/Ca拮抗薬/ニコランジル等。

- 不安定狭心症: ACSの一型。ACSまとめに準じて緊急評価。

病型により治療目標(症状緩和・イベント抑制)とアプローチが異なるため、個別化が重要です。

💊 治療の全体像(薬・PCI・心リハ)

薬物療法

- 抗狭心症薬: 硝酸薬(舌下/貼付/内服)、Ca拮抗薬(VSAで第一選択)、β遮断薬(安定狭心症)、ニコランジル 等

- 抗血小板療法: アスピリン±P2Y12阻害薬(PCIや高リスクで適応を検討)

- 脂質低下療法: 高強度スタチン±エゼチミブ/PCSK9阻害薬(リスクに応じて目標化)

- 予後改善薬: ACE阻害薬/ARB、SGLT2阻害薬など(併存疾患に応じて)

血行再建(必要時)

- PCI(ステント): 症候性・高リスク病変で検討。DAPT期間や出血リスクを管理。

- CABG: 多枝・左主幹部・糖尿病合併などで選択肢。

心臓リハビリ・二次予防

- 運動療法、禁煙、栄養指導、体重/血圧/血糖管理、ストレスケアを包括的に実施。

🌱 再発予防・生活の工夫(QOL)

- 禁煙: 冠れん縮の誘因でもあり、加熱式含め完全禁煙を推奨。

- 運動: 心リハに基づく有酸素+レジスタンス。症状に応じて段階的に。

- 食事: 地中海食・減塩。飽和脂肪・トランス脂肪・超加工食品を控える。

- 内科的管理: 血圧・脂質・血糖・腎機能・睡眠時無呼吸の最適化。

- 服薬アドヒアランス: 舌下硝酸薬の持ち歩き、DAPT/スタチン等は自己判断で中止しない。

🔄 フォローアップと緊急受診の目安

- 再診頻度: 症状・治療内容に応じて数週間〜数か月ごと。PCI後はプロトコルに準拠。

- 再評価: 症状聴取・ECG・脂質/肝腎機能・必要に応じ負荷検査やCCTA。

- 薬剤管理: DAPT期間・出血リスク・相互作用の定期点検、硝酸薬の使用確認。

🏥 当院でできること(0th CLINIC 日本橋)

- 初期評価: 問診・身体診察、12誘導ECG、高感度トロポニン等の手配

- 検査連携: 冠動脈CT(CCTA)・負荷検査・冠れん縮評価・冠動脈造影(CAG)の適切な紹介

- 治療ナビゲーション: 抗狭心症薬・抗血小板薬・脂質低下療法の最適化、PCI適応の検討

- 二次予防: 心臓リハ、禁煙支援、食事/運動指導、職場復帰支援

❓ よくある質問(Q&A)

Q:胸痛が運動時だけ出ます。受診すべき?

労作時胸痛は狭心症の典型です。ECG・血液検査の上で、CCTAや負荷検査を組み合わせて評価します。 まずはご相談ください(親ページ参照)。

Q:夜中や早朝に胸が締め付けられます。れん縮でしょうか?

冠れん縮性狭心症が疑われます。Ca拮抗薬が治療の中心で、禁煙・寒冷回避など誘因対策も重要です。 専門施設で冠れん縮誘発試験を検討することがあります。

ほかにも気になる点があれば、ご受診時にお気軽にお尋ねください。

▲ ページ上部へ戻る

📚 狭心症(Angina)・診断と治療に関する科学的根拠と外部リンク集

🔬 公的機関・国際機関

- NHS:Angina(患者向け解説)

- NHS England(患者冊子):安定狭心症の治療選択と意思決定

- American Heart Association:心筋梗塞の警告サイン(胸痛悪化時の目安)

🏛 学会・専門団体ガイドライン

- 慢性冠症候群(CCS / Chronic Coronary Disease): ESC 2024:Chronic Coronary Syndromes ガイドライン / AHA/ACC 2023:Chronic Coronary Disease(Hub / Slide Set)

- 胸痛評価アルゴリズム: AHA/ACC 2021:胸痛の評価と診断ガイドライン

- 血管れん縮・微小血管狭心症(VSA / MVA, INOCA): JCS/CVIT/JCC 2023:れん縮性狭心症・微小血管機能障害の診断と治療(Focused Update) / EAPCI/ESC 2020:INOCA(非閉塞性虚血)の専門家コンセンサス

📖 学術レビュー・教科書

- MSD(Merck)Manual:Stable Angina Pectoris(総説)

- StatPearls:Stable Angina(安定狭心症) / Review:Coronary Microvascular Angina(微小血管狭心症の最新レビュー)

🇯🇵 日本の公的情報・ガイドライン

🤝 参考:生活・心臓リハ(安定狭心症の自己管理)

これらのリンクは、安定狭心症(CCS/CCD)の診療—症状の見分け、

検査アルゴリズム(ECG→必要に応じ高感度トロポニン→CCTAや機能予備能評価)、

薬物療法・血行再建・心臓リハ—に加え、

血管れん縮(VSA)・微小血管狭心症(MVA/INOCA)の最新知見までカバーします。

実際の方針は症状のタイミング・虚血の重症度・解剖学的病変・合併症・患者さんの価値観により変わります。

最新ガイドラインと専門医の判断に基づき決定してください。

👨⚕️ 医師からのコメント・監修(狭心症)

「狭心症は“心筋への血流が一時的に足りない”状態で、典型的には 階段・坂道・寒冷・食後・ストレス時に胸部圧迫感や息切れが出現し、安静やニトログリセリンで軽快します。 一方で、10分以上続く強い痛み、安静でも改善しない痛み、冷汗・吐き気・著しい息切れ・失神を伴う場合は 急性冠症候群(心筋梗塞を含む)の可能性があり、救急受診が必要です。

診断は症状の型(労作狭心症/冠れん縮性/微小血管狭心症)の見極めと、12誘導心電図、 冠動脈CT(CCTA)や負荷検査を組み合わせて行います。カテーテル検査では FFR/iFRなどで狭窄が本当に虚血を起こしているかを評価します。

治療は抗狭心症薬(β遮断薬/Ca拮抗薬/硝酸薬・ニコランジル)を軸に、脂質管理(高強度スタチン)、 血圧・糖代謝の最適化、禁煙・運動・食事などの二次予防を徹底します。虚血が強い・症状が残る場合は PCI(ステント)やCABGを検討します。冠れん縮が疑われるときは、夜間・早朝の胸痛や 安静時発作の有無、カルシウム拮抗薬への反応性を重視します。

患者さんの年齢・合併症・職業や生活背景を踏まえ、過不足のない治療強度と継続可能な二次予防を一緒に設計していきます。」

0th CLINICでは初期評価・リスク層別化(症状聴取・ECG・必要に応じ血液検査)を行い、

病態に応じて冠動脈CT(CCTA)・負荷心エコー/核医学検査・冠動脈造影(CAG/FFR)を

連携施設と調整します。

併せて抗狭心症薬の最適化、スタチン中心の脂質低下療法、相互作用・腎機能・出血リスクの確認、

禁煙・食事・運動を含む二次予防や心臓リハビリのご案内まで、地域の医療機関と協力して継続支援します。

0th CLINIC 日本橋 院長/医学博士/日本病理学会認定 病理専門医/総合診療・救急科での診療歴10年以上

🔗 関連ページ: 狭心症(まとめ) / 心筋梗塞(急性冠症候群) / ACSの初期対応

関連コラム

ただいま準備中です。少々お待ちください。