大動脈弁狭窄症(AS)|原因・症状・検査・治療|0th CLINIC 日本橋

息切れ・失神・胸の圧迫感…それ、大動脈弁狭窄症(AS)のサインかもしれません

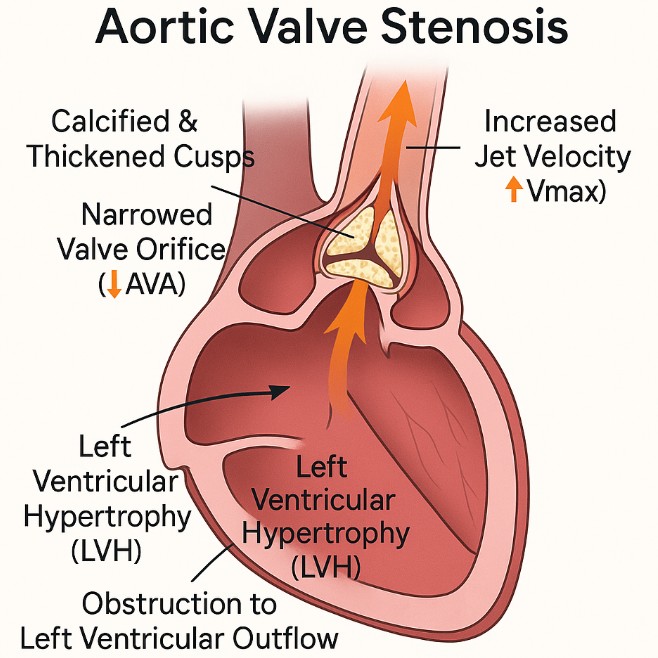

大動脈弁狭窄症は、大動脈弁の石灰化や先天性二尖弁などで弁口が狭くなり、左心室から全身への血流が妨げられる病気です。

進行すると息切れ・胸痛・失神が出現し、重症例では突然死のリスクもあります。治療は外科弁置換術(SAVR)やTAVI/TAVRが中心で、病状に応じて内科的管理を組み合わせます。

⚠️ 労作時の失神、持続する胸痛、急速に悪化する息切れは救急受診を

関連ページ(他の弁膜症ガイド)

目次

🔍 大動脈弁狭窄症(AS)とは

大動脈弁の開きが悪くなる(狭窄)ことで、左心室から大動脈への血流が妨げられる病態です。加齢性の石灰化が最多で、先天性二尖大動脈弁やリウマチ性も原因になります。 左心室に圧負荷がかかり、進行すると心筋肥大→心機能低下、心不全や不整脈のリスクが高まります。

🩺 主な症状・危険サイン

- 労作時息切れ・呼吸困難: うっ血や心不全のサイン

- 胸痛(狭心痛): 冠血流低下による胸部圧迫感

- めまい・失神: 重症ASで運動時に出現しやすい

- 動悸・浮腫・体重増加: うっ血や不整脈の併発

🧪 検査の流れと重症度指標

- 心エコー(TTE):最大流速 Vmax、平均圧較差 mean PG、弁口面積 AVA、無次元指数 DVI(LVOT/AV VTI)。

- 経食道エコー(TEE):弁形態、弁輪、石灰化分布の詳細評価。

- CT:弁輪サイズ・冠動脈・石灰化スコア(TAVI前計測に必須)。

- 心臓カテーテル検査:圧較差・冠動脈病変の評価(術前など)。

- ドブタミン負荷エコー:低流量・低圧較差AS(LFLG)での真性重症の鑑別。

- 採血:腎機能・凝固・BNP、感染性合併症の鑑別など。

📊 病型と重症度(基準値)

主な病型

- 加齢性石灰化AS(最多)

- 先天性二尖大動脈弁(若年〜中年発症)

- リウマチ性AS(減少傾向だが地域差あり)

- 低流量・低圧較差AS(LFLG):古典的(LVEF低下)/逆説的(LVEF保たれる)

重症度の目安

- 重症: AVA < 1.0 cm²、または AVA indexed < 0.6 cm²/m²、または Vmax ≥ 4.0 m/s、または mean PG ≥ 40 mmHg、DVI < 0.25

- 中等症: AVA 1.0–1.5 cm²、Vmax 3.0–3.9 m/s、mean PG 20–39 mmHg

- 軽症: AVA > 1.5 cm²、Vmax 2.0–2.9 m/s、mean PG < 20 mmHg

※ 上記は一般的な目安です。体格・拍出量・測定条件を考慮し、複数指標で総合評価します。

💊 治療の考え方(外科/TAVI/内科)

介入の主な適応例

- 症候性の重症AS(息切れ・胸痛・失神 など)

- 無症候でも LVEF < 50%、超重症(Vmax ≥ 5.0 m/s 等)、運動負荷で異常が出る場合

- 他心臓手術を行う際に重症ASが併存する場合

治療オプション

- 外科的大動脈弁置換術(SAVR):機械弁/生体弁を選択。耐久性・抗凝固適応を考慮。

- TAVI/TAVR:高齢・ハイリスク〜中等度リスク症例で低侵襲に有効。解剖学的適応評価が重要。

- 内科的管理:うっ血に利尿薬、血圧管理、虚血併存の最適化。弁の狭窄自体は薬では改善しません。

🌱 生活の工夫(QOL)

- 塩分・体液管理: 浮腫や呼吸困難を予防。

- 運動: 主治医の許可範囲で有酸素中心に段階的。失神既往がある場合は無理をしない。

- 口腔ケア: 感染性心内膜炎予防の基本。歯科受診時は心疾患を申告。

- 服薬アドヒアランス: 心不全薬や抗凝固薬(併存AFなど)を自己判断で中止しない。

🔄 フォローアップと緊急受診

- 再診頻度: 重症度に応じて数週間〜6か月毎(介入後は指示に従う)。

- 再評価: 体重・浮腫・症状、心エコー(Vmax/mean PG/AVA、LVEF など)、腎機能・BNP。

- デバイス/抗凝固: 遠隔モニタリングや採血で安全性を確認。

🏥 当院でできること(0th CLINIC 日本橋)

- 初期評価: 問診・身体診察、心電図、必要に応じて採血。

- 心エコーの手配: 提携施設でのTTE/TEE、CT計測(TAVI評価)を連携。

- 治療方針の検討: SAVR/TAVI/内科の適応とタイミングを総合判断。

- 専門治療の連携: 心臓外科・TAVIチームと密に連携しスムーズに紹介。

- 術後・介入後フォロー: 心エコー・採血・リハビリ・薬物調整、遠隔モニタリング。

❓ よくある質問(Q&A)

Q:薬だけで治せますか?

薬は症状緩和・心不全管理が中心で、弁の狭窄自体は改善しません。重症ASはSAVR/TAVIが標準治療です。

Q:無症状なら様子見で大丈夫?

無症状でも超重症やLVEF低下、運動負荷で異常がある場合は介入を検討します。定期的な心エコーでタイミングを逃さないことが重要です。

Q:TAVIと外科手術はどちらが良い?

年齢・併存症・弁輪/血管の解剖・冠動脈病変・抗凝固の可否・長期成績を総合評価し、心臓チームで最適解をご提案します。

Q:歯科で注意することは?

口腔衛生の維持が最重要です。手術や人工弁後など、状況により抗菌薬予防投与が推奨される場合があります。事前に医師へご相談ください。

ほかにも気になる点があれば、ご受診時にお気軽にお尋ねください。

▲ ページ上部へ戻る

📚 大動脈弁狭窄症(AS)・診断と治療に関する科学的根拠と外部リンク集

🔬 公的機関・国際機関

- NHS:Heart valve disease(総論・患者向け)

- NHS:Heart valve replacement(ASでの置換の目的)

- American Heart Association:Aortic Stenosis(患者向け解説)

- CDC:Heart Valve Disease(疫学・啓発)

🏛 学会・専門団体ガイドライン

- ESC/EACTS 2021 弁膜症ガイドライン: European Heart Journal(本文)

- ACC/AHA 2020 Valve Guidelines: AHA/ACC Guideline for Valvular Heart Disease

- NICE:TAVI(AS): Interventional procedures guidance IPG586 / PDF

📖 学術レビュー・主要研究

- NEJM 2024:無症候性重症ASに対する早期TAVR(EARLY TAVR 試験)

- NEJM 2023:低リスク重症ASのTAVR vs 外科(PARTNER 3・5年成績)

- Review 2022:Aortic Valve Stenosis ― 診断アプローチと管理(オープンアクセス)

🇯🇵 日本の公的情報・ガイドライン

🤝 参考:患者支援・生活の質(QOL)

これらのリンクは、重症度評価(Vmax/mean PG/AVA/DVI)、TAVI vs 外科弁置換(SAVR)の適応、無症候重症ASの扱いまでカバーする一次情報です。

実際の治療方針は症状・心機能・解剖学的適応・合併症を踏まえ、最新ガイドラインと心臓チームの総合判断に基づき決定されます。

👨⚕️ 医師からのコメント・監修(大動脈弁狭窄症:AS)

「大動脈弁狭窄症(AS)は、主に加齢性石灰化や先天性二尖弁などにより弁口が狭くなり、 左心室から大動脈への血流が障害される疾患です。典型的症状は労作時息切れ・胸痛・失神で、進行すると 心不全や突然死のリスクが高まります。診断は心エコーが中心で、最大流速(Vmax)、 平均圧較差(mean PG)、弁口面積(AVA)や無次元指数(DVI)を総合評価します。 低流量・低圧較差AS(LFLG)ではドブタミン負荷エコーやCT石灰化スコアで真性重症を見極めます。

治療は外科的大動脈弁置換術(SAVR)またはTAVI/TAVRが中心で、症候性重症ASは原則介入適応です。 無症候でもLVEF<50%・超重症(Vmax≧5.0 m/s 等)・運動負荷異常などでは介入を検討します。 年齢・併存症・解剖学的条件を踏まえ心臓チームで最適な術式を選択します。」

0th CLINICでは心雑音の評価・12誘導心電図に加え、提携施設での心エコー(TTE/必要に応じTEE)や

CT(TAVI前計測)を手配します。

重症度(Vmax/mean PG/AVA/DVI)、LVEF、冠動脈病変、腎機能などを総合的に確認し、

SAVR/TAVIの適応とタイミングを検討。介入後は心エコー・採血による経過観察、生活指導、

感染性心内膜炎予防(口腔ケア・周術期抗菌薬の適応確認)まで継続フォローします。

0th CLINIC 日本橋 院長/医学博士/日本病理学会認定 病理専門医/日本プライマリ・ケア連合学会 認定医/総合診療・救急科での診療歴10年以上

関連コラム

ただいま準備中です。少々お待ちください。