激しい腰背部痛・血尿…尿管結石症かも|症状・検査・治療|0th CLINIC 日本橋

激しい腰背部痛・血尿・吐き気…それ、尿管結石症かもしれません

尿の流れ道(腎臓→尿管→膀胱)の尿管に結石が詰まると、疝痛発作と呼ばれる強い痛みや血尿を生じます。

まずはエコー(超音波)や尿検査で評価し、必要に応じてCTで位置・大きさを確定します。

⚠️ 耐え難い痛み・高熱、嘔吐で水分がとれない、片側腰痛+発熱は早期受診や救急受診の検討を

目次

🔍 尿管結石症とは

腎臓で作られた尿中の結晶が固まり結石となり、尿管に詰まることで激しい痛み(疝痛)や血尿を起こす病気です。

結石の主成分はシュウ酸カルシウムが最多で、ほかに尿酸、リン酸カルシウム、ストルバイト(感染結石)、シスチンなどがあります。

結石は自然に流れ出る(自然排石)こともありますが、大きさや詰まっている部位、感染の有無で対応が変わります。

🩺 主な症状(受診の目安)

- 片側の腰背部〜側腹部の激しい痛み(波のように強まる疝痛発作)

- 血尿(目に見える/顕微鏡的)

- 吐き気・嘔吐、頻尿・排尿時痛

- 発熱・悪寒(感染合併時)

🧩 自然排石の目安(大きさ・部位)

- 5mm以下: 自然排石しやすい

- 5〜10mm: 排石促進薬(α遮断薬等)+経過観察を検討

- 10mm超: 自然排石は難しく、砕石・内視鏡治療の検討

※結石が上部尿管か下部尿管かでも通過しやすさが変わります。感染や腎機能障害が疑われる場合は方針が変わります。

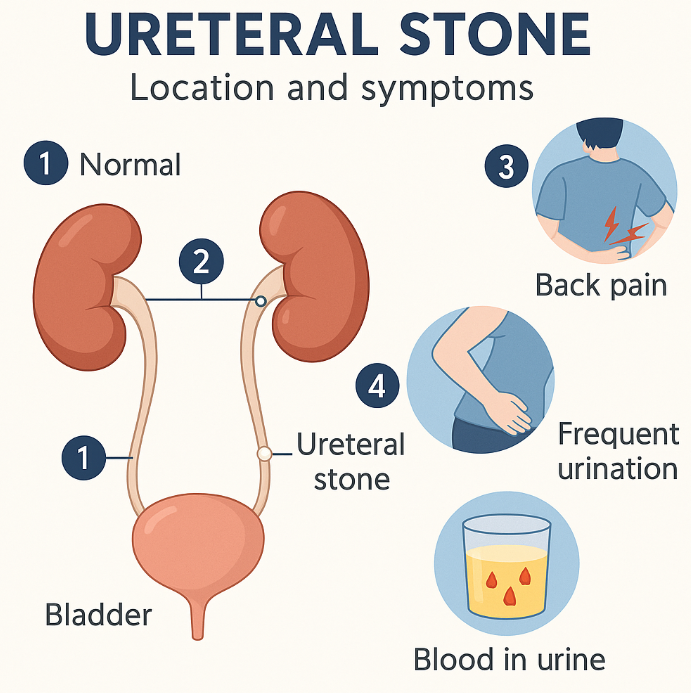

🖼️ 図で分かる尿管結石の位置と症状

- 上部尿管:背部〜側腹部痛

- 中部尿管:側腹部痛

- 下部尿管:下腹部〜鼠径部への放散痛

🧪 検査の流れ

- 問診・診察:発症時刻、痛みの性状、既往歴や再発歴を確認。

- 尿検査:血尿・感染評価(白血球・亜硝酸・培養など)。

-

超音波(エコー):エコーで水腎症の有無や結石疑いを評価。

— 当院で実施可能(初期診断) -

CT検査:結石の位置・大きさ・数・密度を評価(治療方針決定に有用)。

— 必要時、提携医療機関へ依頼します - 血液検査:感染や腎機能の評価。

💊 治療の考え方(外来対応と連携)

外来での保存的治療

- 鎮痛薬(NSAIDs等)・制吐薬で症状緩和

- 排石促進療法:α遮断薬(下部尿管結石で有用)

- 水分摂取・運動の指導、尿濾過で結石回収(分析用)

- 感染合併時の抗菌薬(培養の上、必要に応じて)

手術的治療(提携医療機関へ紹介)

- 体外衝撃波砕石術(ESWL):体外から衝撃波で砕石

- 経尿道的尿管結石除去術(TUL):内視鏡で砕石・摘出

- 経皮的腎砕石術(PNL):大型・多発結石で検討

🆘 痛み発作時のセルフケア

- 可能なら処方された鎮痛薬を内服(指示用量を遵守)

- 少量ずつの水分摂取(嘔吐が続く場合は無理しない)

- 体位工夫・入浴で温めると楽になることがあります

🔄 再発予防(食事・生活)

- 水分摂取: 1日尿量の目標は2L以上(持病で制限がある方は主治医に相談)

- 食塩を控える: 高塩分は尿中カルシウムを増やし結石リスク↑

- 動物性たんぱく・プリン体を摂り過ぎない: 尿酸結石の予防に有用

- カルシウムは適量を食事で: 極端な制限は逆にリスク↑(腸内でシュウ酸を結合)

- シュウ酸を含む食品の食べ方: ほうれん草・ナッツ・チョコなどは食事全体のバランスと一緒に。カルシウムと同時摂取で吸収↓

- 体重管理・運動・十分な睡眠

結石成分により個別の指導が異なります。結石の回収・分析が再発予防の近道です。

🏥 当院でできること(0th CLINIC 日本橋)

- 初期評価:問診・身体診察、尿検査、エコー

- 症状緩和:鎮痛・制吐・排石促進薬の処方

- CT依頼:必要時は提携医療機関で撮影・評価

- 手術が必要な場合:ESWL・TUL等の実績が豊富な提携医療機関をご紹介

- 再発予防:生活・食事指導、結石分析のサポート

❓ よくある質問(Q&A)

Q:自然に治りますか?

5mm以下は自然排石しやすい一方、10mm超は治療が必要になることが多いです。痛み・発熱・腎機能・結石の位置で方針が変わるため、医療機関での評価をおすすめします。

Q:発作時に市販薬で対応してもよい?

既往があり、医師から指示がある場合を除き、強い痛みを我慢せず受診を。腎盂腎炎などの合併があると危険です。NSAIDsが使えない持病や胃腸障害のある方は自己判断での内服は避けてください。

Q:再発を防ぐには?

十分な水分摂取(尿量2L/日目標)、減塩、バランスのよい食事、結石分析に基づく個別指導が有効です。必要に応じて代謝評価(採血・蓄尿)を行います。

高熱・嘔吐・激痛が続くなどの際は、早めの受診/救急受診をご検討ください。

📚 尿管結石症・治療に関する科学的根拠と外部リンク集

🔬 公的機関・国際機関の情報

- NIDDK(NIH):Kidney Stones(総論・診断・治療・予防)

- MedlinePlus:Kidney stones(医学百科)

- NHS:Kidney stones(症状・診断・治療・予防)

🏛 学会・専門団体/患者向けリソース

- EAU(欧州泌尿器科学会):Urolithiasis Guidelines(概要) /2025年版PDF(限定更新)

- AUA(米国泌尿器科学会):Kidney Stones – Medical Management

- AUA:Kidney Stones – Surgical Management

- Urology Care Foundation(AUA財団):患者向けKidney Stonesガイド(PDF)

- National Kidney Foundation:Kidney Stones(予防・生活)

🩻 画像診断・トリアージ

📖 学術レビュー・教科書(NCBIほか)

- StatPearls(NCBI):Ureterolithiasis(尿管結石)

- StatPearls:Acute Renal Colic(腎疝痛の初期対応)

- StatPearls:24時間尿検査と代謝評価(再発予防に重要)

🇯🇵 日本の診療ガイドライン

これらのリンクは、尿管結石症の診断(画像診断の適正化)・治療(保存療法/ESWL/TUL等)・再発予防(代謝評価・生活指導)を把握するための 公的機関・専門学会・査読リソースです。実際の方針は症状・石のサイズ/部位・感染の有無・腎機能・妊娠・併存症等により異なるため、 必ず医師の判断に基づいてください。

👨⚕️ 医師からのコメント・監修(尿管結石症)

「片側の激しい腰背部痛(腎疝痛)や血尿は尿管結石を強く疑います。

初期は尿検査・超音波で水腎症の有無を確認し、必要に応じて非造影CTで位置・サイズ・数・密度を把握します。

治療は鎮痛・制吐、排石促進(α遮断薬など)を基本に、10mm超や難治例ではESWL/TULを検討します。

なお、発熱を伴う閉塞(閉塞性腎盂腎炎)は緊急減圧と抗菌薬が必要です。」

当院では診察・尿検査・エコーでトリアージし、CTは提携医療機関へ依頼します。

保存療法では痛みのコントロールと排石促進を行い、結石の回収(ストレーナー使用)と成分分析を推奨しています。

0th CLINIC/日本泌尿器科学会認定 泌尿器科専門医/日本抗加齢医学会専門医/テストステロン治療認定医

「高熱・悪寒、嘔吐で水分がとれない、痛み止めが効かない場合は救急受診の目安です。

単腎・妊娠・高齢・免疫低下の方は早期対応が重要。急性期が落ち着いたら、結石成分分析と代謝評価(採血・24時間尿)で再発予防に取り組みます。」

0th CLINICでは保存療法の適応判断と専門施設への連携(ESWL/TUL/PNL)を迅速に行います。

術後や排石後は、食事・生活指導(水分・減塩・バランス食)とともに、成分に応じた個別対策をご提案します。

0th CLINIC 日本橋 院長/医学博士/日本病理学会認定 病理専門医/総合診療・救急科での診療歴10年以上

関連コラム

ただいま準備中です。少々お待ちください。