歯周病と糖尿病|“口腔も全身も”守る連携ケア|日本橋の内科 0th CLINIC(ゼロスクリニック)

歯周病と糖尿病|口腔ケアと血糖最適化の“二本柱”

歯周病は高血糖で悪化し、活動性の高い歯周炎は全身炎症を介して血糖コントロールを悪化させます。 定期歯周検診+標準治療(SRP等)と、禁煙・血糖/血圧/脂質の最適化を組み合わせ、口腔と全身の健康を同時に守ります。

歯周病と糖尿病とは

歯周病は細菌性バイオフィルムに対する慢性炎症で、歯ぐきの腫れ・出血・骨吸収・歯の動揺を来します。 糖尿病では免疫応答や血流が変化し歯周病が進行しやすい一方、活動性の高い歯周炎は全身炎症を高め血糖コントロールを悪化させます。

こんな時は早めに受診(歯科・口腔外科/救急へ)

- 顔の腫れ・強い痛み・開口障害・発熱(深部感染/蜂窩織炎の疑い)

- 歯の外傷、出血が止まりにくい

- 噛むと強い痛み、膿の排出、口臭の急な悪化

受診時は服薬リスト(抗血栓薬・糖尿病薬など)と最近のHbA1c/血圧をお持ちください。

スクリーニングと初期評価(糖尿病の方は積極的に)

- 基本診査:BOP(出血)、ポケット深さ、歯の動揺、プラークスコア、X線で骨吸収。

- リスク確認:喫煙、HbA1c高値、ドライマウス、義歯/不良補綴、薬剤(向精神薬・利尿薬など)。

- 頻度の目安:活動性あり/高リスクは3か月、安定期は6か月ごと。

診断・分類(やさしい整理:ステージ/グレード)

| 区分 | 主な所見 | ケアの方向性 |

|---|---|---|

| 軽度〜中等度 | BOP陽性、3–5mmポケット、限局的骨吸収 | OHI+SRP、3か月で再評価 |

| 重度 | ≥6mmポケット、広汎な骨吸収、動揺 | SRP後に外科/再生療法検討、咬合・補綴調整 |

| グレード(進行性) | 喫煙・高HbA1c・若年発症・急速進行 | 禁煙・血糖最適化、短い間隔でメインテナンス |

治療(OHI・SRP・外科/再生・メインテナンス)

- 口腔衛生指導(OHI):バス法/スクラビング法、電動ブラシ、歯間ブラシ/フロス、フッ化物(≥1450ppm)。

- SRP(スケーリング・ルートプレーニング):縁下のプラーク/歯石除去。

- 併用療法:クロルヘキシジン短期うがい、局所抗菌薬(ポケット内投与)を状況に応じて。全身抗菌薬は急性化膿や全身症状時に限定。

- 外科/再生療法:深いポケット・垂直性骨欠損で適応を検討。

- メインテナンス:初期は1–3か月間隔、安定後3–6か月。喫煙・高HbA1cでは短め。

- 生活と全身:禁煙、血糖/血圧/脂質の最適化、ドライマウス対策(無糖ガム・唾液代用剤)。

歯科処置時の内科的配慮

- 低血糖回避:処置日は通常の食事と薬を基本に(個別に主治医と調整)。ブドウ糖を携行。

- 抗血栓薬:多くの小手術は原則継続で局所止血を強化(変更は循環器/脳卒中科へ相談)。

- 薬剤関連:骨粗鬆症治療薬(抗リソゾーム/抗RANKL等)使用中は抜歯時に事前連携。

フォロー間隔の目安(個別条件で前後します)

| 状態 | 目安 | 主なチェック |

|---|---|---|

| 安定(BOP低・浅いポケット) | 3–6か月 | プラーク/BOP、清掃状況、生活習慣 |

| 治療直後/活動性あり | 1–3か月 | BOP・ポケット深さ、創治癒、OHIの定着 |

| 高リスク(喫煙・HbA1c高・高度骨吸収) | 1–3か月+専門医連携 | 再燃兆候、咬合/補綴、自己管理 |

よくある質問

歯周治療で血糖は良くなりますか?

どのくらいの頻度で通えば良い?

抗血栓薬は止める必要がありますか?

関連ページ(院内リソース)

💊 糖尿病治療薬の種類と特徴

糖尿病治療では、血糖値を下げるための薬を使うことがあります。

病態や合併症の有無に応じて、内服薬や注射薬を適切に組み合わせて治療します。

🔷 主な内服薬(経口血糖降下薬)

- ビグアナイド薬(メトホルミンなど)

─ 肝臓での糖の産生を抑える。体重が気になる方にも適応されます。 - SGLT2阻害薬

─ 尿から糖を排出する薬。体重減少や血圧改善も期待されます。 - DPP-4阻害薬

─ 食後のインスリン分泌を助ける薬。低血糖を起こしにくいのが特徴です。 - スルホニル尿素薬(SU薬)

─ インスリン分泌を促進する薬。やや低血糖を起こしやすいので注意。 - α-グルコシダーゼ阻害薬(α-GI)

─ 糖の吸収をゆっくりにすることで、食後高血糖を抑えます。

💉 注射薬(インスリン・GLP-1受容体作動薬)

- インスリン製剤

─ 血糖値を直接下げるホルモンを補う薬。1型糖尿病や重症の2型糖尿病で使用。 - GLP-1受容体作動薬

─ インスリン分泌を促進し、食欲を抑える注射薬。週1回の製剤もあり、肥満のある方にも有効です。

📋 副作用や注意点

- 低血糖(特にSU薬・インスリン使用中)

- 吐き気・食欲不振(GLP-1受容体作動薬)

- 尿路感染症・脱水(SGLT2阻害薬)

- 腎機能や肝機能の状態により、使用できない薬もあります

🏥 通院・血液検査が大切です

糖尿病は「症状が出にくい」慢性疾患です。

自己判断で薬を中断せず、定期的に診察・HbA1cや腎機能の検査を受けて、合併症を予防しましょう。

💊 糖尿病治療薬の種類と特徴

糖尿病の治療薬は多岐にわたります。以下は、日本国内で使用される代表的な薬剤とその特徴をまとめたものです。

🟢 経口血糖降下薬(内服薬)

① ビグアナイド薬(Biguanides)

- メトホルミン(メトグルコ®、グリコラン®):肝臓での糖新生抑制、第一選択薬。下痢などの副作用に注意。

② スルホニル尿素薬(SU薬)

- グリベンクラミド(オイグルコン®)

- グリクラジド(グリミクロン®)

- グリメピリド(アマリール®):低血糖と体重増加に注意。

③ 速効型インスリン分泌促進薬(グリニド系)

④ α-グルコシダーゼ阻害薬(α-GI)

⑤ チアゾリジン薬(TZD)

- ピオグリタゾン(アクトス®):インスリン抵抗性改善。浮腫や体重増加に注意。

⑥ DPP-4阻害薬

⑦ SGLT2阻害薬

💉 注射薬(インスリン・GLP-1受容体作動薬)

① GLP-1受容体作動薬

- リラグルチド(ビクトーザ®)

- デュラグルチド(トルリシティ®)

- セマグルチド(オゼンピック®、ウゴービ®)

- チルゼパチド(マンジャロ®):GIP/GLP-1デュアル作動薬。強力な血糖・体重コントロール。

② インスリン製剤(分類別)

- 超速効型インスリン(食事直前に使用)

アスパルト(ノボラピッド®) / リスプロ(ヒューマログ®) / グルリジン(アピドラ®) / フィアスプ® / ルムジェブ® - 速効型インスリン(食前30分投与)

レギュラーインスリン(ノボリンR®、ヒューマリンR®) - 混合型インスリン(プレミックス)

ノボラピッド®30ミックス・50ミックス・70ミックス / ヒューマログ®ミックス25・50 - 中間型インスリン

NPHインスリン(ノボリンN®、ヒューマリンN®) - 持効型インスリン(持続時間:約24時間)

グラルギン(ランタス®、ランタスXR®) / デグルデク(トレシーバ®) / デテミル(レベミル®) - 配合注射(インスリン+GLP-1受容体作動薬)

ソリクア®(グラルギン+リキシセナチド) / ゾルトファイ®(デグルデク+リラグルチド)

それぞれの薬剤は、患者さんの体質・合併症・ライフスタイルに応じて選択されます。

詳しくは医師にご相談ください。

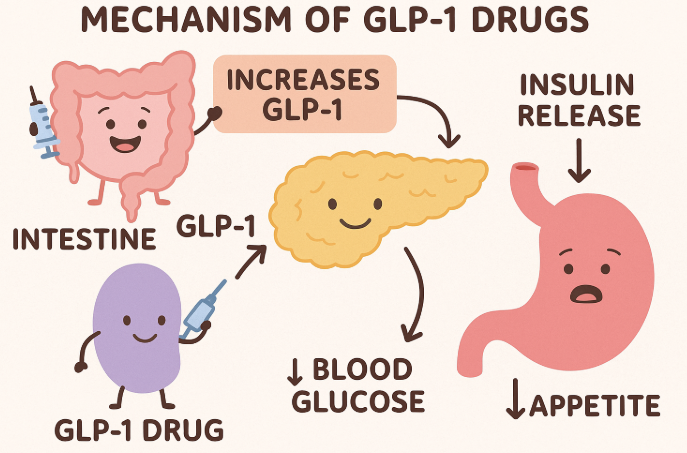

GLP-1受容体作動薬の作用メカニズム

GLP-1受容体作動薬は、インスリン分泌促進、食欲抑制、胃の排出遅延などの作用を通じて血糖値をコントロールします。

また、体重減少効果もあることから、2型糖尿病や肥満治療にも用いられます。

こんな方はご相談ください

- のどが渇く、水をたくさん飲む

- 尿の量や回数が増えた

- 食欲があるのに体重が減る

- 疲れやすい、だるい

- 手足のしびれ

- ケガが治りにくい

- 健康診断で血糖値やHbA1cが高いと言われた

症状から探す

歯周病と糖尿病:エビデンス&ガイドライン・実務

歯周病と糖尿病は双方向の関係にあります。高血糖は歯周炎を悪化させ、活動性の高い歯周炎は全身炎症を通じて 血糖コントロールを悪化させます。定期スクリーニングと標準的な歯周治療(SRP等)、そして禁煙・食事・血糖/血圧/脂質の最適化を 組み合わせることで、口腔と全身の双方を守ります。歯周治療後は6〜12週で炎症改善が見え始め、3か月前後でHbA1cの軽度改善が期待されます(個人差あり)。

🏛 学会・専門ガイドライン(標準の考え方)

- 国際合同ワークショップ(EFP/ADA 等):糖尿病と歯周病の双方向関係、歯周治療の推奨。

- 日本歯周病学会(JSP):歯周病診療ガイドライン、ステージ/グレード分類とメインテナンス。

- 日本糖尿病学会(JDS):糖尿病患者の口腔ケア推奨、歯科連携の重要性。

🔍 スクリーニング(対象と頻度)

| 対象 | 初回の目安 | その後の目安 |

|---|---|---|

| 2型糖尿病 | 診断時に歯周検診(ポケット/出血/BOP、動揺、X線で骨吸収) | 3〜6か月ごと(安定後は6か月) |

| 1型糖尿病 | 診断後早期〜思春期移行期 | 上記に準ずる(成長期は短め) |

| 高リスク(喫煙・HbA1c高値・ドライマウス・義歯/不良補綴) | 契機に評価 | 3か月ごとメインテナンス |

セルフチェック:歯ぐきの腫れ・出血・口臭・歯のぐらつき・噛むと痛いが続く時は早めに受診。

🗂 診断と分類(かんたん版:ステージ/グレード)

| 区分 | おもな所見 | ケアの方向性 |

|---|---|---|

| 軽度〜中等度 | 探針時出血(BOP)・歯肉縁下歯石・3〜5mmのポケット | 原因除去(OHI・SRP)+3か月ごとの再評価 |

| 重度 | 6mm以上のポケット・骨吸収・動揺・咬合異常 | SRP後に外科/再生療法の適応検討、咬合・補綴調整 |

| グレード(進行性) | 喫煙・高HbA1c・若年発症・急速進行 | 禁煙支援・血糖最適化・短い間隔でのメインテナンス |

🎯 目標とモニタリング

- 歯周指標:BOP<10–20%、深いポケットの縮小、プラークスコアの低下。

- 全身:HbA1cは個別化(多くは7%前後)。血圧/脂質/禁煙の達成。

- 再評価:初期治療後6〜12週でBOP・ポケット深さ・口腔衛生を再確認。

💊 治療の全体像(歯周基本治療 → 再評価 → 外科/再生 → メインテナンス)

- 口腔衛生指導(OHI):バス法/スクラビング法、電動ブラシや歯間ブラシの日常化、フッ化物(≥1450ppm)。

- スケーリング・ルートプレーニング(SRP):歯肉縁下のプラーク/歯石除去。

- 薬剤の併用:クロルヘキシジンの短期うがい、局所抗菌薬(歯周ポケット内投与)などを状況に応じて。全身抗菌薬は急性化膿や全身症状時に限定。

- 外科/再生療法:深いポケット・骨欠損で適応を検討。

- メインテナンス:初期は1〜3か月間隔、安定後3〜6か月。喫煙・高HbA1cでは短め。

🩺 歯科処置のときの内科的ポイント

- 当日の血糖・食事・薬:低血糖を避けるため、通常どおりの食事と持参薬を基本に、詳細は主治医と個別調整。

- 抗血栓薬:多くの小手術は原則継続で局所止血を強化(変更前に循環器/脳卒中科へ相談)。

- 口腔乾燥(ドライマウス):利尿薬/向精神薬等で悪化。うるおいケア、無糖ガム/唾液代用剤を活用。

- 顔の腫れ・発熱・飲み込みにくい/口が開きにくい(蜂窩織炎/深部感染の疑い)→ 至急受診

- 強い痛みや持続する出血、外傷で歯が抜けた/グラグラ → 速やかに受診

- 受診時は服薬リスト・アレルギー歴・最近のHbA1c/血圧をお持ちください。

📈 改善にかかる期間・予後の目安

- 炎症指標:SRP後6〜12週でBOP低下・ポケット浅化が目安。

- 血糖:歯周炎の沈静化で3か月前後にHbA1cの軽度改善が見られることがあります。

- 長期予後:禁煙・メインテナンスの継続で歯の保存率と咀嚼機能が向上。未治療・喫煙・高HbA1cは進行・再燃リスク。

🗓 フォロー間隔の目安(個別条件で前後します)

| 状態 | 目安 | 主なチェック項目 |

|---|---|---|

| 安定(BOP低・浅いポケット) | 3〜6か月 | プラーク/BOP、清掃状況、生活習慣 |

| 治療直後/活動性あり | 1〜3か月 | BOP・ポケット深さ、SRP/外科後の創治癒 |

| 高リスク(喫煙・HbA1c高値・高度骨吸収) | 1〜3か月+専門医連携 | 再燃兆候、咬合/補綴、自己管理の定着 |

🤰 特別な状況(妊娠・小児・高齢者)

- 妊娠:第2三半期に歯周治療/クリーニングが行いやすい。妊娠性歯肉炎の予防に定期ケアを。

- 小児・若年:1型糖尿病ではプラーク管理と定期フッ化物が重要。

- 高齢者:義歯・口腔乾燥への配慮、介護者への口腔ケア教育を併用。

関連コラム

ただいま準備中です。少々お待ちください。