睡眠時無呼吸症候群(SAS/OSA)と糖尿病|“眠りも代謝も”守る総合ケア|日本橋の内科 0th CLINIC(ゼロスクリニック)

睡眠時無呼吸症候群(SAS/OSA)と糖尿病|眠りと代謝を同時に整える

OSAは血糖悪化・高血圧・心血管リスク上昇と関連。スクリーニング → 検査 → 治療 → 維持の流れで、 CPAP/口腔内装置/減量・薬物/体位療法を個別に組み合わせ、眠気の改善と代謝最適化をめざします。

OSAとは

睡眠中に上気道が狭く/閉塞して呼吸が止まる(無呼吸)・弱くなる(低呼吸)病態。いびき・無呼吸・日中の強い眠気が特徴です。 糖尿病ではインスリン抵抗性の悪化や夜間の交感神経亢進を介して、血糖・血圧・体重に影響します。

こんな時は早めに受診(睡眠外来/循環器・耳鼻科と連携)

- 運転中に強い眠気や居眠りの既往(交通安全上の高リスク)

- 目撃される無呼吸、窒息感で覚醒、朝の頭痛や熟睡感欠如

- 難治性高血圧/心不整脈/心不全がある、または肥満+強いいびき

事故予防のため眠気が強い日は運転しないでください。必要に応じて診断書・職場連携に対応します。

スクリーニング(STOP-Bang / ESS)

| STOP-Bang 項目 | はい/いいえ |

|---|---|

| S:大きないびき(他者が聞こえる) | □ / □ |

| T:日中の強い眠気/疲労 | □ / □ |

| O:睡眠中の無呼吸を他者が目撃 | □ / □ |

| P:高血圧あり/治療中 | □ / □ |

| B:BMI > 35 | □ / □ |

| A:年齢 > 50歳 | □ / □ |

| N:首回り(太い) | □ / □ |

| G:男性 | □ / □ |

合計3点以上でOSAの高リスク。眠気の程度はESS(エプワース眠気尺度)で補助評価します。

検査(在宅簡易検査 / PSG)

- 在宅簡易検査(HSAT/Type3):酸素飽和度・気流・いびき・体位などを測定。中等症以上のOSAスクリーニングに有用。

- 終夜ポリソムノグラフィ(PSG):脳波・眼球運動・筋電図などを含む精密検査の標準。中枢型/複合型や併存疾患が疑われる場合に実施。

- 検査後はAHI/ODI・睡眠段階・体位依存性を踏まえ、治療法を決定します。

重症度分類(AHI/ODIの目安)

| 重症度 | AHI(1時間あたりの無呼吸+低呼吸) | 臨床のポイント |

|---|---|---|

| 軽症 | 5–14 | 症状と合併症で治療選択。口腔内装置/体位療法も選択肢。 |

| 中等症 | 15–29 | CPAP第一選択が基本。代替が必要なら口腔内装置+生活介入。 |

| 重症 | ≥30 | CPAPを強く推奨。心血管・代謝合併症の精査と集学的管理。 |

夜間酸素低下の程度(ODI/Nadir SpO2)も予後に関与します。

治療(CPAP・口腔内装置・減量・体位療法の“合わせ技”)

- CPAP:無呼吸を最も確実に抑制。1日4時間以上の使用で眠気・血圧・生活の質が改善。加湿器・マスク選択・リーク対策で快適性を最適化。

- 口腔内装置(下顎前方移動型:MAD):軽〜中等症やCPAP不耐で選択。歯科専門医と適合・調整。

- 減量・薬物:5–10%以上の減量でAHIが改善。GLP-1受容体作動薬/チルゼパチドは体重・代謝とともに無呼吸指標の改善が期待。

- 体位療法:仰向けで悪化する場合に有効(体位矯正デバイス等)。

- 鼻炎/扁桃肥大:点鼻治療や耳鼻科的アプローチ(手術含む)を併用。

- 禁酒・睡眠薬の見直し:上気道虚脱を助長する因子を低減。

代謝・心血管リスクの同時管理(糖尿病ケアとワンセット)

- 血糖:夜間低酸素・睡眠不足はインスリン抵抗性↑。HbA1cとCGM(夜間変動)で評価し、薬剤・食事・運動を最適化。

- 血圧:CPAPは夜間/早朝高血圧の改善に寄与。家庭血圧でのモニタリングを推奨。

- 体重/NAFLD/脂質:体重管理とスタチン等で心血管一次・二次予防。

- 不整脈/心不全:OSA治療と循環器連携で再発予防に取り組みます。

フォロー間隔の目安(個別条件で前後します)

| フェーズ | 目安 | 主なチェック |

|---|---|---|

| 治療導入後 | 1–3か月 | CPAP使用時間/残余AHI/マスク適合、眠気(ESS)、血圧・体重・HbA1c |

| 安定期 | 6–12か月 | アドヒアランス、機器メンテ、合併症、体重変化 |

| 体重±10%変化/症状再燃 | 随時再評価 | 再検査(HSAT/PSG)や設定見直し |

よくある質問

CPAPで血糖は良くなりますか?

マウスピースだけでも大丈夫?

いびきだけでも受診すべき?

関連ページ(院内リソース)

💊 糖尿病治療薬の種類と特徴

糖尿病治療では、血糖値を下げるための薬を使うことがあります。

病態や合併症の有無に応じて、内服薬や注射薬を適切に組み合わせて治療します。

🔷 主な内服薬(経口血糖降下薬)

- ビグアナイド薬(メトホルミンなど)

─ 肝臓での糖の産生を抑える。体重が気になる方にも適応されます。 - SGLT2阻害薬

─ 尿から糖を排出する薬。体重減少や血圧改善も期待されます。 - DPP-4阻害薬

─ 食後のインスリン分泌を助ける薬。低血糖を起こしにくいのが特徴です。 - スルホニル尿素薬(SU薬)

─ インスリン分泌を促進する薬。やや低血糖を起こしやすいので注意。 - α-グルコシダーゼ阻害薬(α-GI)

─ 糖の吸収をゆっくりにすることで、食後高血糖を抑えます。

💉 注射薬(インスリン・GLP-1受容体作動薬)

- インスリン製剤

─ 血糖値を直接下げるホルモンを補う薬。1型糖尿病や重症の2型糖尿病で使用。 - GLP-1受容体作動薬

─ インスリン分泌を促進し、食欲を抑える注射薬。週1回の製剤もあり、肥満のある方にも有効です。

📋 副作用や注意点

- 低血糖(特にSU薬・インスリン使用中)

- 吐き気・食欲不振(GLP-1受容体作動薬)

- 尿路感染症・脱水(SGLT2阻害薬)

- 腎機能や肝機能の状態により、使用できない薬もあります

🏥 通院・血液検査が大切です

糖尿病は「症状が出にくい」慢性疾患です。

自己判断で薬を中断せず、定期的に診察・HbA1cや腎機能の検査を受けて、合併症を予防しましょう。

💊 糖尿病治療薬の種類と特徴

糖尿病の治療薬は多岐にわたります。以下は、日本国内で使用される代表的な薬剤とその特徴をまとめたものです。

🟢 経口血糖降下薬(内服薬)

① ビグアナイド薬(Biguanides)

- メトホルミン(メトグルコ®、グリコラン®):肝臓での糖新生抑制、第一選択薬。下痢などの副作用に注意。

② スルホニル尿素薬(SU薬)

- グリベンクラミド(オイグルコン®)

- グリクラジド(グリミクロン®)

- グリメピリド(アマリール®):低血糖と体重増加に注意。

③ 速効型インスリン分泌促進薬(グリニド系)

④ α-グルコシダーゼ阻害薬(α-GI)

⑤ チアゾリジン薬(TZD)

- ピオグリタゾン(アクトス®):インスリン抵抗性改善。浮腫や体重増加に注意。

⑥ DPP-4阻害薬

⑦ SGLT2阻害薬

💉 注射薬(インスリン・GLP-1受容体作動薬)

① GLP-1受容体作動薬

- リラグルチド(ビクトーザ®)

- デュラグルチド(トルリシティ®)

- セマグルチド(オゼンピック®、ウゴービ®)

- チルゼパチド(マンジャロ®):GIP/GLP-1デュアル作動薬。強力な血糖・体重コントロール。

② インスリン製剤(分類別)

- 超速効型インスリン(食事直前に使用)

アスパルト(ノボラピッド®) / リスプロ(ヒューマログ®) / グルリジン(アピドラ®) / フィアスプ® / ルムジェブ® - 速効型インスリン(食前30分投与)

レギュラーインスリン(ノボリンR®、ヒューマリンR®) - 混合型インスリン(プレミックス)

ノボラピッド®30ミックス・50ミックス・70ミックス / ヒューマログ®ミックス25・50 - 中間型インスリン

NPHインスリン(ノボリンN®、ヒューマリンN®) - 持効型インスリン(持続時間:約24時間)

グラルギン(ランタス®、ランタスXR®) / デグルデク(トレシーバ®) / デテミル(レベミル®) - 配合注射(インスリン+GLP-1受容体作動薬)

ソリクア®(グラルギン+リキシセナチド) / ゾルトファイ®(デグルデク+リラグルチド)

それぞれの薬剤は、患者さんの体質・合併症・ライフスタイルに応じて選択されます。

詳しくは医師にご相談ください。

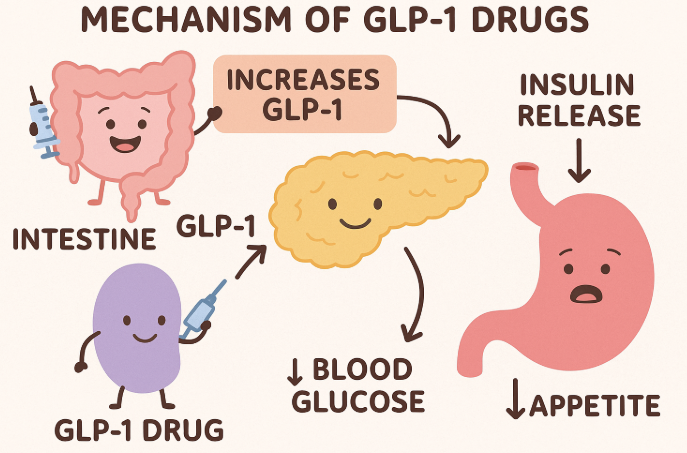

GLP-1受容体作動薬の作用メカニズム

GLP-1受容体作動薬は、インスリン分泌促進、食欲抑制、胃の排出遅延などの作用を通じて血糖値をコントロールします。

また、体重減少効果もあることから、2型糖尿病や肥満治療にも用いられます。

こんな方はご相談ください

- のどが渇く、水をたくさん飲む

- 尿の量や回数が増えた

- 食欲があるのに体重が減る

- 疲れやすい、だるい

- 手足のしびれ

- ケガが治りにくい

- 健康診断で血糖値やHbA1cが高いと言われた

症状から探す

睡眠時無呼吸症候群(SAS/OSA)と糖尿病:エビデンス&ガイドライン・実務

OSAはいびき・無呼吸・日中の眠気を主徴とし、インスリン抵抗性や血圧上昇を通じて糖尿病の管理に影響します。 STOP-Bang/ESSでスクリーニングし、在宅簡易検査(HSAT)/終夜ポリソムノグラフィ(PSG)で診断。 治療はCPAP・口腔内装置・体重管理(生活+GLP-1RA/チルゼパチド)・体位療法を組み合わせます。 眠気や血圧は数日〜数週で改善が見え始め、HbA1c・体重は数か月スパンで評価します。

🏛 学会・専門ガイドライン(標準の考え方)

- AASM:検査(HSAT/PSG)の適応、AHI基準、CPAPの位置づけ。

- JRS/日本睡眠学会:国内の診断・治療指針、CPAP管理、医科歯科連携。

- 糖尿病関連指針:肥満・血圧・脂質・NAFLD等の併存症管理と合わせた包括ケア。

🔍 スクリーニング(STOP-Bang / ESS)

| STOP-Bang 項目 | はい / いいえ |

|---|---|

| S:大きないびき(他者が聞こえる) | □ / □ |

| T:日中の強い眠気・居眠り | □ / □ |

| O:睡眠中の無呼吸を目撃される | □ / □ |

| P:高血圧あり/治療中 | □ / □ |

| B:BMI > 35 | □ / □ |

| A:年齢 > 50歳 | □ / □ |

| N:首囲が太い | □ / □ |

| G:男性 | □ / □ |

合計3点以上でOSAの高リスク。眠気はESS(エプワース眠気尺度)で補助評価します。

🗂 診断と重症度(AHI/ODIの目安)

| 重症度 | AHI(/時) | 臨床のポイント |

|---|---|---|

| 軽症 | 5–14 | 症状・合併症で治療選択。口腔内装置/体位療法も選択肢。 |

| 中等症 | 15–29 | CPAP第一選択が基本。代替が必要ならMAD+生活介入。 |

| 重症 | ≥ 30 | CPAP強く推奨。夜間低酸素(ODI・最低SpO2)も評価。 |

🎯 目標とモニタリング(睡眠+代謝の二本柱)

- CPAPアドヒアランス:1日≥4時間・70%以上の夜を目安、残余AHI<5。

- 症状・安全:ESS改善、居眠り運転ゼロ、熟睡感の回復。

- 代謝・循環:HbA1c、家庭血圧、体重/腹囲、脂質、NAFLD指標。

- 機器:マスク適合・リーク・加湿の最適化を定期確認。

💊 治療の全体像(CPAP・口腔内装置・減量・体位の“合わせ技”)

- CPAP:無呼吸抑制に最も確実。加湿・マスク形状・フィッティングで快適性を最適化。

- 口腔内装置(MAD):軽〜中等症やCPAP不耐で選択。歯科専門医と調整。

- 体重管理:5–10%以上の減量でAHI改善。食事・運動に加え、GLP-1RA/チルゼパチドの活用を検討。

- 体位療法:仰臥位で悪化するタイプに有効(体位デバイス等)。

- 鼻・上気道:鼻炎治療、扁桃/鼻中隔など耳鼻科的治療の併用。

- 生活因子:禁酒/減酒、鎮静薬の見直し、就寝前の喫煙や過食を避ける。

🩺 連携のポイント(医科・歯科・耳鼻科)

- 糖尿病治療:夜間高血糖/低酸素が強い場合はCGM(夜間変動)も参考に薬剤・食事・運動を調整。

- 歯科:MAD適応、歯列/顎関節評価、口腔乾燥へのケア。

- 耳鼻科:鼻閉・扁桃肥大・解剖学的狭窄の評価と治療。

- 運転中の強い眠気・居眠り、ヒヤリ/事故 → 運転中止+早急に受診

- 激しいいびき+無呼吸目撃+高血圧/心不整脈/心不全 → 早めに専門評価

- 受診時は服薬リスト

関連コラム

ただいま準備中です。少々お待ちください。