LADA(緩徐進行1型糖尿病/SPIDDM)のご相談なら|日本橋の内科 0th CLINIC(ゼロスクリニック)

LADA(緩徐進行1型糖尿病/SPIDDM)|早期からの“正しい見立て”と安全な自己管理

成人発症・進行はゆるやかでも自己免疫性。誤って2型として長く治療しないよう、自己抗体・Cペプチドで確かめます。

LADA(緩徐進行1型糖尿病)とは

成人に発症し、自己免疫によって膵β細胞が徐々に傷み、時間をかけてインスリンが必要になる病型です。初期は2型に似て内服で保てる時期もありますが、根本は1型の仲間です。

2型との違い・よくある誤解

- 見た目は2型に似る:成人発症・体重オーバーの方もいます。だからこそ自己抗体とCペプチドで確認が重要。

- SU薬の長期単独は非推奨:分泌をしぼり出し、むしろβ細胞負荷を上げる恐れ。誤治療でDKA(ケトアシドーシス)のリスクも。

- SGLT2阻害薬は慎重:やせ型・インスリン不足では正ケトアシドーシス(血糖が極端に高くないDKA)に注意。

受診のきっかけ(こんなときに相談)

- 体重が落ちてきた、のどが渇く・尿が多い、疲れやすい

- 2型として治療中だが内服がだんだん効かない、低血糖と高血糖を繰り返す

- 本人や家族に自己免疫疾患(甲状腺、セリアック、1型糖尿病など)がある

気になるときは早めに抗体検査/Cペプチドを検討します。

検査・診断(自己抗体/Cペプチド)

| 検査 | ポイント |

|---|---|

| 糖尿病関連自己抗体(GAD 抗体、IA-2、ZnT8 など) | 1つ以上陽性でLADAを強く示唆。GADが最も一般的。 |

| Cペプチド(空腹時/食後/負荷) | 内因性インスリン分泌の指標。経時的に低下しやすい。 |

| HbA1c・血糖 | コントロール評価。急な悪化や変動幅の大きさに注意。 |

| 甲状腺機能(TSH, FT4) | 橋本病・Basedow病の併存をチェック。 |

| セリアック関連(tTG-IgA等) | 症状や家族歴があれば追加。 |

いつインスリン?(導入の目安)

- ケトン陽性/高度高血糖・体重減少があれば即導入(代謝是正が最優先)。

- 経口薬で未達・Cペプチド低下・抗体強陽性/多抗体陽性なら早期導入を検討。

- 最初は基礎インスリン(1日1回)から始め、食後高血糖が残れば追加インスリンを組み合わせます。

治療の全体像(安全・柔軟・データ活用)

- インスリン療法:基礎-追加/配合、CSII・AID(ポンプ/自動投与)も選択肢。

- 教育:低血糖対策、炭水化物カウント(ICR/ISF)、シックデイ、注射手技。

- CGM活用:Time in Range(目安70%以上)を指標に微調整。

薬剤選択の注意点

- SU薬の長期単独は避ける:β細胞負荷・低血糖リスク。

- SGLT2阻害薬は慎重:やせ型/インスリン不足では正ケトアシドーシスに注意。

- GLP-1RA/DPP-4:体重や食後高血糖に配慮しつつ、インスリン中心で設計。

- メトホルミン:インスリン抵抗性が強ければ補助的に。

自己管理:CGM・炭水化物カウント

- CGM/SMBG:就寝前・起床時・食前後・運動前後でパターンを把握。

- 炭水化物カウント:ICR(1単位で処理できる糖質量)とISF(1単位で下がる血糖)を学び、ボーラスを調整。

- 低血糖時の15ルール:ブドウ糖15g→15分後再測。

低血糖対策・運転

- 常にブドウ糖・グルカゴンを携行。就寝前の確認とアラート最適化。

- 運転前に測定、低血糖の自覚が乏しい時期は医師と要相談(職種・免許区分により規定あり)。

シックデイルール(体調不良時)

- 基礎インスリンは止めない。水分・電解質を十分に。

- 測定回数増(血糖・ケトン)。嘔吐や強い口渇・倦怠感・高ケトンは受診目安。

自己免疫の併存(甲状腺・セリアック等)

- 甲状腺疾患:年1回のスクリーニングを目安。

- セリアック病:消化器症状・貧血・皮疹があれば抗体検査を検討。

- 他の自己免疫疾患歴・家族歴も診療に活かします。

食事・運動・生活

- 食事:主食量を適量に、野菜→タンパク→主食の順(ベジファースト)。

- 運動:有酸素150分/週+筋トレ週2回。低血糖に注意し予防策を事前に。

- 睡眠・禁煙:7時間目安、禁煙は強く推奨。

妊娠・授乳・避妊

- 妊娠前からの計画が安全。厳格な目標と薬剤の事前調整、葉酸内服。

- 妊娠中はインスリン中心で管理(他薬は適応を再確認)。

旅行・手術・職場/学校

- 旅行:時差のある場合は基礎インスリンやポンプの設定を調整。証明書と予備物品を機内持込。

- 手術:術前に麻酔科・内科で計画(入院下での調整)。

- 職場/学校:低血糖対応の共有メモ・連絡体制を整える。

フォローアップ

- 受診:治療変更期は1〜3か月ごと、安定後は3か月ごとを目安。

- 検査:HbA1c、体重、血圧、腎機能、脂質、尿アルブミン、必要時Cペプチド・抗体。

よくある質問

LADAは2型とどう違いますか?

インスリンは一生必要?

内服だけで引っぱるのはダメ?

運動はしていい?

費用はどのくらい?

関連ページ

👨⚕️ 医師からのコメント・監修(LADA/SPIDDM)

「LADAは“最初は2型に似る1型”です。早い段階で正しく見分け、安全な自己管理(インスリン・CGM・炭水化物カウント)を身につければ、勉強・仕事・運動・妊娠出産まで高い自由度を保てます。」

- 誤治療を避けるため、自己抗体・Cペプチドの評価を重視。

- 低血糖予防・シックデイを“事故防止の核心”として丁寧に指導。

- CSII/AIDを含む最新デバイスで日常の安心感を高めます。

0th CLINIC 日本橋 院長/医学博士(心臓血管外科学)

日本病理学会認定 病理専門医/元外科専門医/日本プライマリケア連合学会認定 プライマリケア認定医

💊 糖尿病治療薬の種類と特徴

糖尿病治療では、血糖値を下げるための薬を使うことがあります。

病態や合併症の有無に応じて、内服薬や注射薬を適切に組み合わせて治療します。

🔷 主な内服薬(経口血糖降下薬)

- ビグアナイド薬(メトホルミンなど)

─ 肝臓での糖の産生を抑える。体重が気になる方にも適応されます。 - SGLT2阻害薬

─ 尿から糖を排出する薬。体重減少や血圧改善も期待されます。 - DPP-4阻害薬

─ 食後のインスリン分泌を助ける薬。低血糖を起こしにくいのが特徴です。 - スルホニル尿素薬(SU薬)

─ インスリン分泌を促進する薬。やや低血糖を起こしやすいので注意。 - α-グルコシダーゼ阻害薬(α-GI)

─ 糖の吸収をゆっくりにすることで、食後高血糖を抑えます。

💉 注射薬(インスリン・GLP-1受容体作動薬)

- インスリン製剤

─ 血糖値を直接下げるホルモンを補う薬。1型糖尿病や重症の2型糖尿病で使用。 - GLP-1受容体作動薬

─ インスリン分泌を促進し、食欲を抑える注射薬。週1回の製剤もあり、肥満のある方にも有効です。

📋 副作用や注意点

- 低血糖(特にSU薬・インスリン使用中)

- 吐き気・食欲不振(GLP-1受容体作動薬)

- 尿路感染症・脱水(SGLT2阻害薬)

- 腎機能や肝機能の状態により、使用できない薬もあります

🏥 通院・血液検査が大切です

糖尿病は「症状が出にくい」慢性疾患です。

自己判断で薬を中断せず、定期的に診察・HbA1cや腎機能の検査を受けて、合併症を予防しましょう。

💊 糖尿病治療薬の種類と特徴

糖尿病の治療薬は多岐にわたります。以下は、日本国内で使用される代表的な薬剤とその特徴をまとめたものです。

🟢 経口血糖降下薬(内服薬)

① ビグアナイド薬(Biguanides)

- メトホルミン(メトグルコ®、グリコラン®):肝臓での糖新生抑制、第一選択薬。下痢などの副作用に注意。

② スルホニル尿素薬(SU薬)

- グリベンクラミド(オイグルコン®)

- グリクラジド(グリミクロン®)

- グリメピリド(アマリール®):低血糖と体重増加に注意。

③ 速効型インスリン分泌促進薬(グリニド系)

④ α-グルコシダーゼ阻害薬(α-GI)

⑤ チアゾリジン薬(TZD)

- ピオグリタゾン(アクトス®):インスリン抵抗性改善。浮腫や体重増加に注意。

⑥ DPP-4阻害薬

⑦ SGLT2阻害薬

💉 注射薬(インスリン・GLP-1受容体作動薬)

① GLP-1受容体作動薬

- リラグルチド(ビクトーザ®)

- デュラグルチド(トルリシティ®)

- セマグルチド(オゼンピック®、ウゴービ®)

- チルゼパチド(マンジャロ®):GIP/GLP-1デュアル作動薬。強力な血糖・体重コントロール。

② インスリン製剤(分類別)

- 超速効型インスリン(食事直前に使用)

アスパルト(ノボラピッド®) / リスプロ(ヒューマログ®) / グルリジン(アピドラ®) / フィアスプ® / ルムジェブ® - 速効型インスリン(食前30分投与)

レギュラーインスリン(ノボリンR®、ヒューマリンR®) - 混合型インスリン(プレミックス)

ノボラピッド®30ミックス・50ミックス・70ミックス / ヒューマログ®ミックス25・50 - 中間型インスリン

NPHインスリン(ノボリンN®、ヒューマリンN®) - 持効型インスリン(持続時間:約24時間)

グラルギン(ランタス®、ランタスXR®) / デグルデク(トレシーバ®) / デテミル(レベミル®) - 配合注射(インスリン+GLP-1受容体作動薬)

ソリクア®(グラルギン+リキシセナチド) / ゾルトファイ®(デグルデク+リラグルチド)

それぞれの薬剤は、患者さんの体質・合併症・ライフスタイルに応じて選択されます。

詳しくは医師にご相談ください。

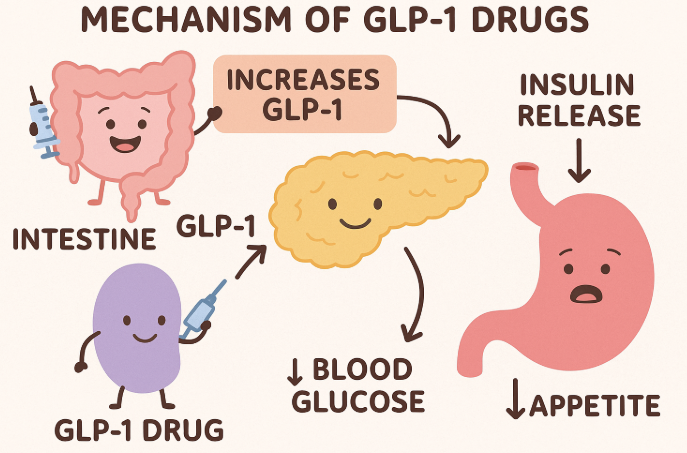

GLP-1受容体作動薬の作用メカニズム

GLP-1受容体作動薬は、インスリン分泌促進、食欲抑制、胃の排出遅延などの作用を通じて血糖値をコントロールします。

また、体重減少効果もあることから、2型糖尿病や肥満治療にも用いられます。

こんな方はご相談ください

- のどが渇く、水をたくさん飲む

- 尿の量や回数が増えた

- 食欲があるのに体重が減る

- 疲れやすい、だるい

- 手足のしびれ

- ケガが治りにくい

- 健康診断で血糖値やHbA1cが高いと言われた

症状から探す

📚 LADA(緩徐進行1型糖尿病)・診断と治療に関する科学的根拠と外部リンク集

LADA(Latent Autoimmune Diabetes in Adults/緩徐進行1型糖尿病)は、成人期に発症する自己免疫性の糖尿病で、はじめは経口薬でコントロールできることもありますが、徐々にインスリンが必要になるのが特徴です。

診断には膵島関連自己抗体(GAD、IA-2、ZnT8など)やCペプチドによる残存インスリン分泌の評価が役立ちます。疑わしい場合は早めの抗体検査が勧められます。

🔬 公的機関・国際機関

- ADA「Standards of Care in Diabetes — 2025」(分類・診断の章に成人自己免疫性糖尿病の記載)

- NIDDK:2025年版スタンダードの変更点(高リスク成人での自己抗体検査の推奨)

🏛 学会・専門団体ガイドライン

- ADA 2025(要点まとめ):成人で1型の表現型が疑われる場合の標準化抗体検査推奨

- ADA 2024「分類と診断」:LADAという用語の臨床的有用性への言及

- ADA/EASD 成人1型糖尿病 合意報告(2021):LADAの位置づけの議論

- LADA治療コンセンサス(2020, Diabetes, Metabolism Research and Reviews)

📖 学術レビュー・主要リソース

- StatPearls:Latent Autoimmune Diabetes(総説/オープンアクセス)

- Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity(2024):LADAの予後と転帰レビュー

- Diabetes Spectrum(実臨床レビュー):LADAの見逃しと適切な治療

🇯🇵 日本の公的情報・ガイドライン

🤝 参考:患者支援・生活の質(QOL)

ポイント:成人で「やせ型/体重減少」「急に薬が効きにくくなった」「他の自己免疫疾患の既往・家族歴」などがある場合は、早期に膵島自己抗体検査を行うと病型の判別に役立ちます。治療は血糖値と残存β細胞機能(Cペプチド)に合わせて、経口薬やGLP-1受容体作動薬、必要に応じてインスリンへ移行します。自己判断で薬を中断せず、医師と定期的に方針を見直しましょう。

関連コラム

ただいま準備中です。少々お待ちください。