膀胱炎(男女別・再発予防・抗菌薬の選び方)|“最短で改善・再発を減らす”

膀胱炎|“最短で改善・再発を減らす” 0th CLINICの実践

排尿痛・頻尿・残尿感・尿が濁る/血が混じる…膀胱炎は女性に多い一方、男性は鑑別(前立腺炎/尿閉/結石)が重要です。

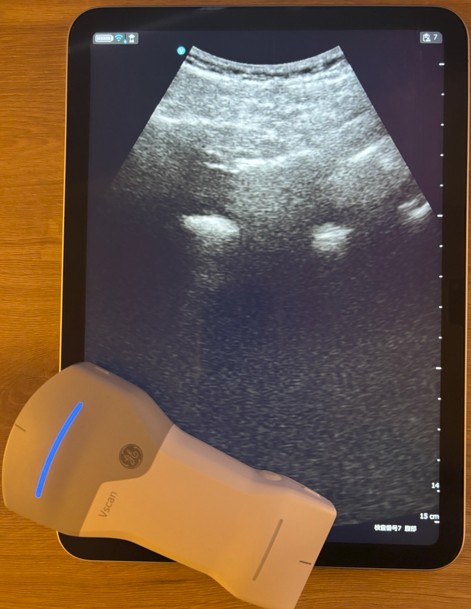

当院は尿検査/培養を行い、必要時は超音波などを組み合わせ、感受性に基づく抗菌薬選択と再発予防まで伴走します。

日本橋/東京駅/茅場町/人形町エリアからアクセス良好。Googleマップ

概要:膀胱炎は“正確な診断と再発予防設計”が鍵

典型症状は排尿時痛・頻尿・残尿感・尿混濁/血尿。発熱や腰背部痛がある場合は腎盂腎炎を疑います。再発例では尿培養・感受性に基づく抗菌薬の最適化と、生活/性行動因子や膣内環境の見直しが重要です。

- その日できる検査:尿検査・採血・腹部エコー

- 必要時の画像:CT / MRI(連携機関)

- 関連:腎盂腎炎|尿管結石|前立腺炎(提案URL)|血尿の鑑別(提案URL)

すぐ受診/救急の目安(赤旗)

- 38℃以上の発熱+腰背部痛/悪寒(腎盂腎炎疑い)

- 男性の強い排尿困難・尿が出にくい(尿閉/前立腺炎)

- 妊娠中の発熱/腹痛

- 糖尿病/免疫抑制中で悪化が速い

- 膿尿・血尿が高度で全身状態不良

迷うときは当院へご相談ください。必要に応じて高次医療機関へ迅速に連携します。

来院〜会計までの流れ(目安30–60分)

- 問診(発症時期・性交/生理・既往・内服・再発回数・妊娠可能性)

- 中間尿の採取 → 尿検査(試験紙/沈渣)・必要に応じ尿培養

- エコーで残尿/腎盂拡張/結石を評価(必要時)

- 抗菌薬/鎮痛薬を決定(培養提出時は暫定治療→後日調整)

- 再発予防の説明(性交関連・生活習慣・膣ケア・再発時プラン)

痛みが強い場合は鎮痛を優先。発熱や嘔吐があれば補液/注射抗菌薬を検討。

診断:培養と感受性で“効く薬”を選ぶ

| 基本 | 尿試験紙(白血球・亜硝酸・血尿)と尿沈渣で疑い、尿培養で起因菌と感受性を確認。 |

|---|---|

| 画像 | 再発/発熱/腰背部痛、男性例、腎盂腎炎疑いではエコー。結石疑い・高熱持続・痛み強い時は CT を連携。 |

| 男性 | 前立腺炎/尿閉/精巣上体炎の鑑別が重要。精巣上体炎、前立腺肥大症 も確認。 |

| 合併症 | 糖尿病/妊娠/高齢/カテ留置/解剖学的異常(尿膜管遺残など)では重症化/再発しやすく、個別設計が必要。 |

抗菌薬の選び方(培養・感受性ベース)

局所の耐性状況や既往、重症度、妊娠/合併症の有無で決定します。自己判断の服用は耐性化と再発の原因になります。

| 外来・軽症の一例 |

培養結果が出たら必要に応じて変更/短縮します。 |

|---|---|

| 発熱/中等症以上 |

|

| 注意 | 過去の抗菌薬歴、薬疹歴、妊娠/授乳、腎・肝機能を加味します。抗生剤の副作用もご確認ください。 |

女性の膀胱炎:よくある誘因と対策

- 性交後・長時間の我慢・脱水・生理前後・膣内環境の変化

- 対策:十分な水分/排尿、過度なデリケートゾーン洗浄を避ける、合成繊維の密着下着を減らす、便秘改善

- 性交関連UTIは、医師の指示で予防内服(post-coital)を検討することがあります

- 閉経周辺での再発には、膣内環境のケア(医師指導のケア製品選択 等)が有用な場合あり

男性の膀胱炎:前立腺炎/尿閉/結石の鑑別が重要

男性の膀胱炎は頻度が低く、前立腺炎(急性/慢性)、尿閉、尿管結石、性感染症(咽頭/直腸炎含む)などを除外します。必要により 超音波・CT・前立腺関連検査を行います。

長引く会陰部痛/射精時痛は 慢性骨盤痛症候群(前立腺炎) を検討。

再発性膀胱炎:生活・非抗菌薬・予防内服を組み合わせる

| 生活 | 水分摂取/こまめな排尿・排便、性交後の排尿、汗をかく日は特に飲水、体調不良時は無理しない |

|---|---|

| 膣/尿のケア | 過度な洗浄や刺激物を避ける、ナプキン/吸水パッドはこまめに交換 |

| 非抗菌薬 | 医師と相談の上で、尿路粘膜の保護/酸性化/腸内・膣内環境の整備を検討(サプリやOTCを独断で多用しない) |

| 予防内服 | 性交関連や明確な誘因がある場合、事前/事後の低用量内服を処方することがあります(医師指示下)。 |

| 検査の見直し | 再発が多い場合は培養と抗菌薬歴の棚卸し、結石/解剖学的異常/カテ留置の有無も評価。 |

妊娠/高齢/糖尿病/カテーテル留置など

- 妊娠:無症候性菌尿でも治療対象になることがあります。必ず妊娠週数と内服歴をお知らせください。

- 高齢:脱水・便秘・残尿や骨盤底機能も再発に関与。転倒リスクや併用薬も考慮。

- 糖尿病:重症化しやすいため早期受診を。血糖コントロールも再発予防に有用。

- カテーテル留置/自己導尿:発熱や全身状態悪化の有無、閉塞・尿混濁の推移を確認し、適切な交換/ケアを行います。

HowTo:清潔な中間尿の採り方

- 採尿カップと清拭用ペーパーを受け取ります。

- 外陰部/尿道口を前から後ろへやさしく清拭。

- 最初の尿は少量便器へ、途中の中間尿をカップに採ります。

- ふたを確実に閉め、こぼれに注意して提出。

当院ではスタッフが丁寧にご案内します。排尿日誌も必要時に配布します。

FAQ:膀胱炎の“よくある不安”

抗菌薬は何日飲みますか?途中で楽になったら中止して良い?

市販薬で様子を見ても良い?

水をたくさん飲めば治りますか?

繰り返します。体質でしょうか?

生理中でも受診・検査できますか?

膀胱炎で血尿が出ました。がんが心配です。

妊娠中の膀胱炎は赤ちゃんに影響しますか?

抗菌薬が効きにくいと言われました。

予防内服はいつ使いますか?

費用の目安(保険診療・自己負担概算)

| 初診+尿検査 | 約3,000円 |

|---|---|

| 尿培養 | 約2,000円 |

| 腹部エコー | 約3,000円 |

| 点滴(注射抗菌薬) | 約3,000円〜(必要時) |

実際は保険種別/検査内容で変動します。自費診療が含まれる場合は事前にご案内します。

最短で予約

症状・既往・妊娠可能性・内服中の薬をLINEでお知らせください。既に抗菌薬を服用中の方はその種類/期間も。

関連ページ

🩺 膀胱炎の診断と治療の流れ

① 問診

医師が頻尿、排尿時痛、残尿感、尿の混濁、血尿などの有無を確認します。

発症のタイミング、症状の持続時間、既往歴なども丁寧に聞き取ります。

② 尿検査・尿培養検査

尿検査では、尿の外観や白血球・細菌・血尿の有無などを調べます。

尿培養により原因菌と有効な抗菌薬(感受性)を特定します。

※抗生物質を服用する前に検体を採取する必要があります。

③ 血液検査(必要時)

高熱や全身症状がある場合は、血液検査を行い、炎症反応や腎機能への影響を評価します。

④ エコー(超音波)検査

再発例や合併症が疑われる場合は、超音波検査を行い、腎臓や膀胱の状態、尿路結石や腫瘍の有無を調べます。

特に男性や治療抵抗性の場合には重要な検査です。

⑤ 診断と治療開始

検査結果をもとに膀胱炎の診断を確定し、原因菌に合った抗生物質や生活指導が行われます。

再発を防ぐため、正しい服薬と生活習慣の見直しが重要です。

📚 膀胱炎・膀胱炎治療に関する科学的根拠と外部リンク集

🔬 公的機関・国際機関の情報

- CDC:膀胱炎の基本と治療法(米国)

- CDC:尿培養の適切な活用について

- WHO:経口治療の製品プロファイル

- WHO:推奨抗菌薬への高い耐性に関する報告

- EMA:細菌感染症治療薬の評価ガイドライン

- EMA:フルオロキノロン系抗菌薬の使用制限

📖 学術論文・文献データベース(NCBI)

💊 製薬会社の薬剤情報(英文)

これらのリンクは、膀胱炎の診断・治療・再発予防におけるエビデンスに基づいた医療の実践を支援する信頼性の高い情報源です。

医療者・患者ともに、正しい知識をもとに治療に取り組みましょう。

👨⚕️ 医師からのコメント・監修

「膀胱炎は早期の診断と適切な抗菌薬選択が鍵です。

再発例や慢性化を防ぐため、培養検査や背景疾患の評価を重視しています。」

当院では、泌尿器疾患に対してプライバシーに配慮した診療体制を整えています。

排尿トラブルや感染症など、誰にも相談しづらい症状こそ、専門医にご相談ください。

0th CLINIC

・日本泌尿器科学会認定 泌尿器科専門医

・日本抗加齢医学会専門医

・テストステロン治療認定医

「膀胱炎は皮膚や腸内の常在菌が関与することもあるため、

生活指導や外陰部のケアも含めた総合的なアプローチが重要です。」

0th CLINICでは、感染症治療・皮膚ケア・予防の観点からも膀胱炎治療をサポートしています。

くり返す膀胱炎に悩まれている方も、ぜひ一度ご相談ください。

0th CLINIC 日本橋 院長

医学博士/日本病理学会認定 病理専門医

総合診療・救急科での診療歴10年以上

関連コラム

ただいま準備中です。少々お待ちください。